12일 서울 시내 한 상점가에 대출 광고가 붙어 있다.

문제는 이들 중 상당수가 대출에 의존해 창업을 하고 있다는 점이다. 올해 상반기 말 기준 취약 자영업자 차주 가운데 70세 이상 고령차주에 대한 대출 비중은 28.7%로 집계됐는데, 이는 20~30대 차주(8.7%)에 비해 3배 이상 높은 수준이다. 취약 자영업자는 여러 금융기관에서 돈을 빌렸으면서 소득이 하위 30%거나 신용점수가 낮은 자영업자를 의미한다. 즉 극한 상황에 내몰린 고령 자영업자가 많다는 의미다.

하지만 이데일리가 만난 60대 이상 자영업자들은 폐업을 하는 것도 쉽지 않다고 토로했다. 이미 빚을 낀 상태에서 창업을 했는데 가게를 닫는 순간 현금 흐름이 끊기고, 신용카드 한도도 줄어들 수 있기 때문이다.

서울에서 식당을 운영하는 장욱진(62)씨는 “월마다 버는 액수보다 지출이 많아도, 가게를 유지해야 그나마 지금 생활수준이라도 유지할 수 있다”고 했다. 황인준(69)씨는 5000만원의 빚을 갚기 위해 가게 운영과 배달 일까지 병행하고 있다. 그는 “매달 월세와 공과금이 300만원 가까이 나가도 가게를 접어버리면 아예 손 쓸 도리가 없다”며 “60대까지 버텨온 삶이 한순간에 무너지는 기분”이라고 토로했다.

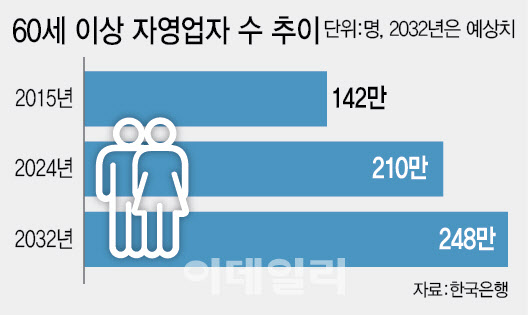

(그래픽=이미나 기자)

그러다 보니 자영업자에게 실질적인 교육을 제공해야 한다는 제언이 나온다. 현재 중소기업벤처기업부는 소상공인에 대한 지원을, 고용노동부에서는 기업에 들어갈 인력 재취업과 교육을 담당하는데, 이 둘이 따로 떨어질 수 없다는 게 이들의 설명이다. 임채운 서강대경영학과 명예교수는 “재취업 지원이나 훈련 연수가 미스매치가 있는 상황”이라며 “중소기업 재직자뿐 아니라 50, 60대도 중소기업 연수원에서 교육을 받을 수 있도록 해야 한다”고 했다.

은퇴 후 고령층들이 자영업으로 뛰어들지 않도록 해야 한다는 목소리도 나온다. 임 교수는 “1인 자영업자에 대한 지원은 복지성인데, 지금은 소상공인에 대한 예산 지원이 끝없이 들어가는 상황”이면서 “아이러니하게도 정책 지원이 많아지면 소상공인들이 늘어나고, 폐업하지 못하면서 자영업 문제가 심각해지는 구조”라고 설명했다. 황용식 세종대 경영학과 교수 역시 “창업 자금이 퇴직금일 경우 이를 운용할 때 창업에 대한 인식을 너무 낙관적으로 조성하면 안 된다”면서 “국가 차원에서 퇴직할 나이에 직업 교육을 시키고 자영업에 대한 인식 재고를 할 필요가 있다”고 강조했다.