챗 GPT로 생성한 이미지

저출산·고령화 충격이 본격화하면서 사회보험료발 ‘소리없는 증세’가 일상을 파고들고 있다.

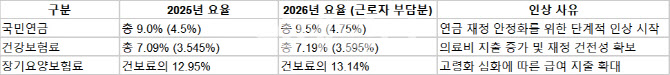

내년부터 국민연금 보험료율은 현행 9%에서 9.5%로, 건강보험료율은 7.09%에서 7.19%로 인상된다. 장기요양보험료율 역시 건강보험료의 12.95%에서 13.14%로 오른다. 국민연금과 건강보험은 사업주와 근로자가 절반씩 부담하지만, 장기요양보험은 전액 근로자 부담이다.

월소득 300만원 근로자의 경우에는 다음 해 사회보험료가 약 9400원 늘어나고, 400만원 근로자는 1만2500원가량 오른다

보험료율 인상과 함께 기준소득월액 상·하한선이 조정되면서 부담 증가 폭은 더 넓어진다. 기준소득월액 상한은 617만원에서 637만원으로 올라 고소득자는 보험료율 인상과 상한 확대가 겹쳐 내년부터는 월 3만6966원 정도를 추가로 부담하게 된다.

사회 보험료는 ‘기준소득월액 × 보험료 요율’로 계산한다. 기준소득월액은 매년 전체 가입자의 평균소득 증가율을 반영해 조정한다. 올해 7월부터 기준소득월액의 상한액이 기존 617만원에서 637만원으로, 하한액은 39만원에서 40만원으로 상향됐다.

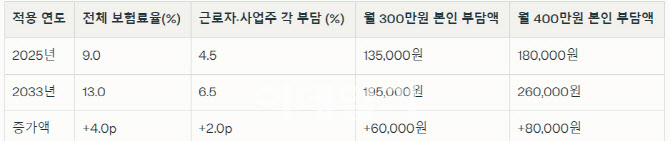

국민연금 개편 논의도 부담을 키운다. 정부는 연금 재정 안정화를 위해 보험료율을 2026년부터 매년 0.5%포인트씩 올려 2033년 13%까지 인상하는 방안을 제시했다. 확정안은 아니지만, 고령화 속도를 고려할 때 보험료 조정은 불가피하다는 게 정부와 전문가들의 공통된 판단이다.

정부안대로 국민연금 보험료율 인상이 이뤄질 경우 월 소득 300만원인 경우 월 13만 5000원에서 19만 5000원으로 6만원, 월소득 400만원은 18만원에서 26만원으로 8만원 정도 부담이 더 커진다.

경제활동 인구가 줄고 고령층 의료·연금 수요가 급증하는 상황에서 사회보험료 부담은 앞으로 더 가파르게 증가할 가능성이 높다. 사회보험료가 줄줄이 오르면서 직장인의 실수령액이 감소하는 ‘보이지 않는 감봉’은 내년 이후에도 이어질 전망이다.