위키미디어

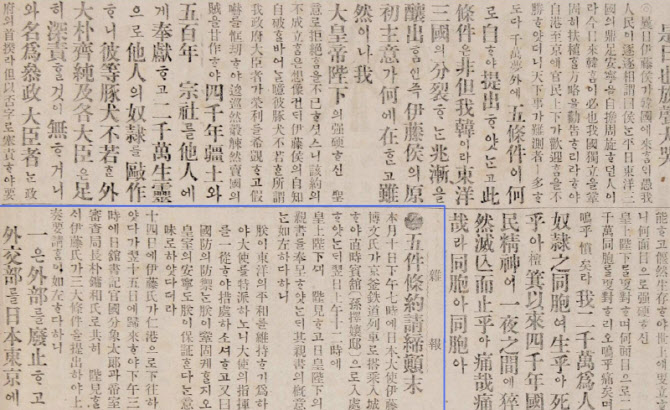

“4천년의 강토와 5백년의 사직을 남에게 들어 바치고 2천만 생령들로 하여금 남의 노예 되게 하였으니”, “아! 원통한지고, 아! 분한지고. 우리 2천만 동포여, 노예가 된 동포여! 살았는가, 죽었는가?”와 같은 구절에서는 나라 팔아먹은 자들에 대한 분노와 하루 아침에 피지배민으로 전락한 조선 대중에 대한 애처로움이 생생하게 드러난다.

이 글이 실린 황성신문은 임시정부 대통령을 지낸 독립운동가 박은식, 민족주의 사학자 신채호 등도 주필을 지낸 대한제국 시기 민간 신문이었다. 애국주의 논조가 강했던만큼 일제의 침탈 행위와 이에 영합하는 대한제국 권력자들에 매우 비판적이었다. 시일야방성대곡이 실린 직후 일제는 이 신문을 아예 정간시켰고, 1910년 한일병합 직후에는 제호를 강제로 바꿨다.

격정으로 글을 썼을 장지연은 아이러니하게도 그만큼 격렬한 표변의 삶을 살았다. 시일야방성대곡이 나간 지 하루만에 투옥돼 그 다음해에야 석방됐고, 이후 애국 계몽 운동에 매진했던 장지연은 1962년 대한민국 정부의 건국훈장까지 추서받았지만 1990년대 관련 연구 진전으로 친일 행적이 드러나게 된다.

그는 1914년 조선총독부 어용 신문사인 매일신보 주필로 활동하기 시작해 친일 한시와 사설을 700편 넘게 기고했다. 10년도 안돼 을사오적을 ‘개돼지’로 부르던 지사가 총독부 시정을 칭찬하는 부일 협력자로 전락한 것이다.

2010년 장지연의 서훈이 취소됐고, 후손들이 소송을 제기해 4년에 걸친 재판이 이뤄졌으나 결국 패소해 서훈 취소가 확정됐다. 시일야방성대곡을 쓴 인물로 한국사 교과서에서도 비중있게 다뤄지던 장지연은 이제 친일인명사전에도 등록된 오욕의 인물로 남게 됐다.