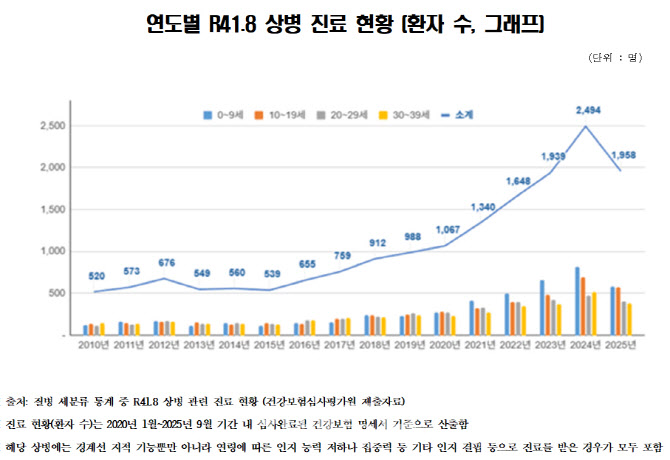

20일 국회 보건복지위원회 소속 서미화 민주당 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 ‘질병 분류별 의료통계’ 자료에 따르면 ‘R41.8 코드’를 주상병으로 진료를 받은 환자 수는 2020년 2만 5991명에서 지난해 4만 842명으로 57% 증가했다. 특히 유아·아동기(0~9세) 연령대의 증가 폭이 가장 컸다. 10대(10~19세) 역시 같은 기간 2배 이상(2.42배) 늘었다.

반대로 경계선 지적기능을 가진 환자가 내원하더라도 해당 코드가 청구 기록에 입력되지 않는 경우도 있다. 홍순범 서울대병원 정신건강의학과 소아정신분과 교수는 “경계선지능이 의심돼 검사하더라도 ADHD나 우울 등 다른 핵심 진단이 더 중요하다고 판단되면 보험 청구에는 해당 질환 코드만 입력하기도 한다”며 “건강보험 청구용 코드는 의료적 판단의 전체를 담는 것이 아니라 행정 절차를 위한 기록”이라고 설명했다. 이어 “진단이 애매하거나 유보될 때 R코드를 사용하는 경우가 일반적”이라며 “이를 근거로 실제 환자 규모를 추정하기는 어렵다”고 덧붙였다.

병원 외에서 이뤄진 검사 또한 해당 통계에는 반영되지 않는다. 서울 경계선지능인 평생교육 지원센터(밈센터) 심은진 평생교육팀장은 “센터에 제출되는 종합심리검사지를 보면 병원을 통한 검사가 가장 많은 비중을 차지한다”면서도 “심리상담센터 등에서 검사를 받거나 밈센터에서 진행하는 선별진단검사에 참여하는 경우도 있다”고 말했다.

최근에는 시도교육청 차원에서 경계선 지적 기능 학생에 대한 선별검사가 이뤄지기도 한다. 하지만 대부분 지역별 진단 인프라 차이가 영향을 미치고 있다. 홍순범 교수는 “특정 지역에 경계선지능 아동이 여럿 있더라도 그 지역에 전문적으로 진단할 수 있는 의사가 없으면 집계가 안 될 수 있다”며 “의료 코드에 따른 통계는 실제 환자 규모를 보여주는 지표로 보기 어렵다”고 말했다.

다만, 최근 R41.8로 집계된 환자 수가 증가하는 현상에 대해 홍순범 교수는 “집계 수치가 늘었다고 해서 곧바로 실제 인지기능에 문제가 있는 인구가 증가했다고 볼 수는 없다”고 말했다. 최근 경계선 지적 기능에 대한 관심도가 높아지면서 병원을 찾는 이들이 늘어나거나, 의사들의 진단이 증가하는 등 요인이 함께 작동했을 수 있다는 설명이다.

향후 정책 설계의 기초 자료가 될 수 있도록 관련 시스템을 구축해야 한다는 지적이 나온다. 지난 17일 국회에서 열린 ‘경계선지능인 지원법’ 입법 공청회 과정에서도 “정확한 실태 파악 없이 지원 체계를 구축하기 어렵다”는 점이 재차 지적됐다. 서미화 의원은 “경계선지능인 지원의 핵심은 ‘장애인정’이 아닌, 존재를 인정받는 것”이라며 “이를 위해 국가 차원의 실태조사를 실시하고, 의료·교육·고용·복지 정보를 연계한 통합 지원 체계 구축이 반드시 필요하다”고 강조했다.