지난 26일 홍콩 고층 아파트 단지에서 발생한 화재 사망자가 120명을 넘어섰다. 고층 건물이 늘고 있는 한국 역시 화재 대비책을 되짚어 봐야 한다는 우려의 목소리가 나온다.

이번 홍콩 참사의 특징으로는 △가연성 대나무 비계(飛階·가설 발판) △40년이 넘은 낡은 건축물 △고장 난 비상경보기 등 부실 인프라 등을 꼽을 수 있다. 특히 지난 7월부터 보수공사를 위해 건물 전체를 뒤덮듯이 설치된 대나무 비계가 불쏘시개 역할을 했다는 분석이 다수 제기됐다.

한국의 경우 원칙적으로 대나무와 같은 가연성 비계는 사용할 수 없기 때문에 홍콩과 같은 대형 화재가 날 가능성은 상대적으로 낮다. 한국산업안전보건공단이 2020년에 발행한 '시스템 비계 안전작업 지침'에 따르면 "시스템 비계의 재료는 안전인증제품을 사용해야 하며 변형·부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 안 된다"고 정해져 있다. 강관(鋼管)비계 설치 및 사용안전 지침도 따로 두고 있어 비계 설치 방법부터 부품까지 일정 기준이 갖춰져 있다.

하지만 비계 설치 기준이 더 깐깐하다고 해서 고층 건물 화재로부터 안전하다고 볼 수는 없다. 2010년 부산 해운대 우신골든스위트 고층 아파트 화재의 경우 가연성 마감재를 타고 불기둥이 치솟았다. 2015년 경기도 의정부 대봉그린아파트 화재와 2020년 울산 남구 삼환아르누보 화재 역시 외장재가 문제로 지목됐다.

이후 가연성 외장재 사용에 대한 공론화가 이뤄지며 '건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙'에 "건축물 외벽에는 불연재료 또는 준불연재료를 마감 재료로 사용해야 한다"는 규정이 포함됐다. 건축물 안 천장과 벽 등 내부마감재료 역시 불연재료 또는 준불연재료 사용이 원칙이다.

문제는 기준이 강화되기 전 지어진 노후 건축물들이다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 "외벽 (자재 기준이) 적용되지 않은 고층 아파트들에 대해 유예 기간을 두더라도 소급 적용할 필요가 있다"고 했다. 보조금을 지원해서라도 기존 가연성 외장재가 사용된 건축물을 보수해야 한다는 취지의 지적이다.

경기도 의정부시 의정부동 10층짜리 아파트 화재현장에서 불길이 번지고 있다2015.1.10/뉴스1 © News1 박정호 기자

공 교수는 방화 인프라와 관련해서도 "리모델링 시에 보통 전원을 끄고 하는 경우가 있다. 이 경우 화재경보기도 작동하지 않을 수 있으니 소방 쪽 전원까지 차단하지 않도록 주의해야 한다"고 했다.

신축 고층 건축물도 방심은 금물이다. 건축물이 방화 규정에 맞게 지어지고 관리되느냐와는 별개로 유사시 대피할 수 있는 능력은 개개인이 갖춰야 할 몫이기 때문이다.

인세진 우송대학교 소방방재학과 교수는 "제일 중요한 것은 안전에 대한 관심"이라고 거듭 강조했다.

인 교수는 "피난층·옥상 문이 어디에 어떻게 배치돼 있는지 등을 평상시 확인해 두고 초고층 건물에 따로 배치된 피난용 엘리베이터 위치도 파악하고 있어야 한다"며 "완강기와 엘리베이터 옆 옥내 소화전조차도 사용 방법을 하나도 모르는 사람이 많다"고 짚었다.

이어 "대피 훈련은 모의로라도 한번 해 본 것과 안 해 본 것은 엄청난 차이"라며 "입주 시 또는 시간대를 나눠 대피 훈련을 해 본다면 건물에 어떤 피난·안전 시설이 있는지 확인할 수 있으니 많은 도움이 될 것"이라고 했다.

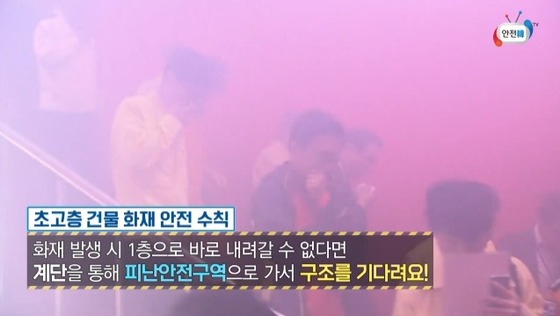

행정안전부 '안전한tv'가 제공하는 초고층 건물 화재 행동수칙편 영상 갈무리

행정안전부는 '국민안전교육플랫폼' 및 '안전한tv'를 통해 초고층을 포함한 건물 유형별 화재 대피 방법을 영상으로 알기 쉽게 제공하고 있다.

인 교수는 "방재 난이도가 점점 올가가고 있다. (초고층에 해당하는) 50층이나 49층이나 똑같이 불이 나면 위험하다. 최대 30개 층마다 피난층을 만들어놓긴 하지만 지하 또는 지상으로 내려가거나 올라갈수록 위험해지는 것은 사실이니 개개인이 안전 수칙을 숙지해 두는 것이 첫걸음"이라고 당부했다.

realkwon@news1.kr