환경운동연합 회원들이 지난달 15일 서울시청 앞에서 수도권 직매립 금지로 인해 수도권 생활폐기물이 충북 민간 시설로 넘어가는 것을 규탄하는 기자회견을 하고 있다.(사진=뉴시스)

생활폐기물 직매립 금지는 종량제봉투에 담긴 생활폐기물을 바로 매립지에 묻는 것을 금지하는 제도다. 이에 따라 쓰레기는 소각 또는 파봉해서 재활용할 수 있는 것을 골라낸 뒤 남은 협잡물과 잔재물만 묻을 수 있다. 2021년 7월 당시 환경부(현 기후에너지환경부)가 폐기물관리법 시행규칙을 공포하면서 수도권은 2026년, 이외 지역은 2030년부터 직매립을 금지토록 했다.

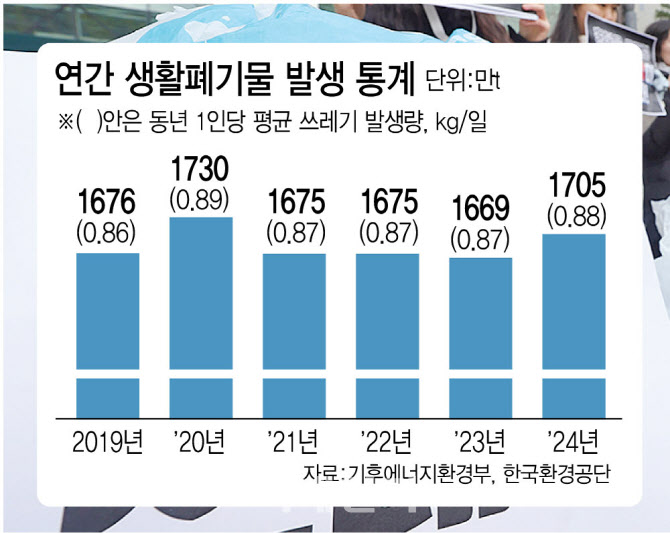

기후부와 한국환경공단에 따르면 2024년 기준 전국에서 발생한 생활폐기물은 1705만t으로, 1년 전(1669만t)보다 2.2% 늘었다. 국민 1명이 버리는 쓰레기양도 하루 0.88㎏으로 1년 새 0.01㎏ 늘었다. 지역별로는 경기도(25.4%)가 한 해 동안 가장 많은 쓰레기를 배출했다. 서울(17.0%)과 인천(6.2%) 등을 합하면 수도권이 배출한 생활폐기물은 배출량의 절반가량(48.6%)을 차지하는 것으로 나타났다.

이에 따라 수도권 의 광역·기초지방자치단체는 쓰레기를 일일이 선별하고 소각해야 한다. 하지만 제도 시행 후에도 일부 지역은 여전히 쓰레기를 대신 처리할 곳을 찾고 있다. 지난달 29일 기후부가 수도권 3개 시도 내 66개 기초지자체별로 생활폐기물 직매립금지를 위한 제도이행 준비를 점검한 결과 33개 기초지자체는 공공소각시설 용량이 부족해 민간위탁 처리가 필요했다. 이중 25곳은 조사 당시에 계약을 마쳤거나 연내 계약을 완료할 예정이었다. 8개 기초지자체는 행정절차 지연 때문에 1월 중에 계약을 마칠 것으로 파악됐다.

(그래픽= 김정훈 기자)

민간 위탁을 계약했지만 미봉책에 불과하다는 지적이다. 현재 운영중인 공공소각장의 상당수는 장비가 낡아서 가동률이 떨어져서다.

서울시 양천·노원·강남·마포구 공공자원회수시설(소각장)의 평균 사용연수는 25년이다. 시설 노후화가 심해서 고장 위험이 있을 뿐만이 아니라 연 2회 정기 정비가 필요해 가동률을 높이기 어려운 것으로 전해졌다. 실제로 기후부는 공공 소각시설에서 용량의 70~110% 범위로 소각할 것을 권고하고 있다. 하지만 2022년부터 3년간 이곳의 평균 가동률은 68~88%에 그쳤다. 일각에서는 설 명절이나 여름 휴가철처럼 쓰레기가 몰리는 시기에는 민간시설의 처리용량도 포화상태가 넘을 것으로 우려하고 있다.

지역 간 쓰레기 이동에 반대하는 여론도 넘어야 할 산이다. 2005년 준공한 마포자원회수시설은 서울 종로·용산·서대문·중구 등 4개 지자체의 생활폐기물을 처리한다. 시는 지난해 5월 종로·용산·서대문·중구와 마포자원회수시설 공동이용 변경 협약을 체결하면서 사용 종료를 앞둔 소각장과 관련해 ‘시설 사용개시일부터 20년’이었던 협약 효력을 ‘시설 폐쇄 시까지’까지로 변경했다. 마포구는 이에 반발해 법정다툼을 시작했고 1심 법원은 마포구의 손을 들어줬다.

이후 시가 항소하고 양측이 법정공방을 벌이는 동안 직매립 금지 정책을 대비하기 위한 골든타임은 지나갔다. 이제 타 지역의 민간시설로 쓰레기를 보내는 지역은 다른 지역 주민의 비판을 극복해야 한다.

전문가들은 쓰레기 문제를 임시방편으로 덮어선 안 된다고 경고했다.

장용철 충남대 환경공학과 교수는 “공공소각장이나 재활용품 선별장이 매우 낡았다”며 “현대식으로 시설을 바꿔 자원순환을 늘리고 쓰레기 처리 비용을 특정 지역이 부담하지 않도록 해야 한다”고 말했다. 오세천 공주대 환경공학과 교수는 “소각장 건설에 통상 10년이 필요하다. 현재 민간소각장으로 담론이 굳어지면 공공소각장이 대화에 들어오지 못한다”며 “1인 가구와 택배 이용이 늘어나서 쓰레기 줄이기가 점점 어려울 것”이라며 “생활습관의 변화를 고려해 쓰레기를 근본적으로 줄일 수 있는 정책을 마련해야 한다”고 강조했다.