서울 서초구 대법원 청사. (사진=뉴시스)

먼저 모 부장판사는 조선시대 사례를 언급하며 재판 불복의 일상화가 사법 기능을 약화시킨 역사적 경험을 짚었다. 당시에는 관찰사와 수령 등 여러 기관이 재판권을 행사했지만 관할 경계가 모호해 동일 사건을 여러 관청에 반복 제기하는 일이 빈번했고, 수령 교체 때마다 패소 당사자가 재심을 요구하는 관행이 이어졌다는 것이다.

모 부장판사는 “백성들이 재판 결과에 승복하지 않는 문화에 더해 관청 간의 자존심 싸움과 상급 기관의 개입이 빈번해지면서 재판 장기화가 심화했고 이는 정작 시급히 해결돼야 할 중요 분쟁들을 뒷전으로 밀어냈다”며 “수령들은 밀려드는 사건을 처리하기 위해 민사 사건임에도 곤장을 가해 억지로 종결하려 했고 임금은 재판 횟수를 제한하는 법령을 거듭 선포했으나 별다른 실효를 거두지 못했다”고 밝혔다.

이어 “누구도 헤어 나올 수 없는 소송 지옥이었던 조선은 사법자원의 한계와 불복의 일상화가 결합했을 때 사법시스템이 얼마나 무력해지는지를 생생히 증거하고 있다”고 덧붙였다.

현재 도입 논의 중인 재판소원이 유사한 문제를 일으킬 수 있다는 게 모 부장판사의 생각이다. 그는 “재판소원은 겉으로는 국민 기본권 구제를 표방하지만 실질적으로는 재판에 승복하지 못하는 당사자들에게 언제든 원점으로 돌아갈 수 있는 길을 열어둠으로써 조선시대의 ‘거듭된 송사’와 ‘불복’의 역사를 현대적 버전으로 재현하게 될 것”이라고 강조했다.

특히 대법원 확정판결 이후에도 헌법재판소에 사건이 제기될 경우 불복이 상시화되고 사회적 비용이 크게 증가할 수 있다는 점에서 우려를 표명했다.

모 부장판사는 “대법원 확정판결 이후에도 혹시나 하며 헌법재판소의 문을 두드리는 행렬이 이어진다면 무조건 불복하는 풍조를 부추기고 막대한 변호사 비용과 행정력을 낭비하게 만들 것”이라며 “확정판결의 기판력이 약화되면서 분쟁은 결코 종결되지 않는 영구적 갈등 상태에 머물게 될 것”이라고 밝혔다.

재판소원이 사법 권력 구조에도 영향을 미칠 수 있다는 점도 지적했다. 모 부장판사는 “최고 법원의 판결이 또 다른 기관에 의해 뒤집힐 수 있다는 가능성은 국민들에게 대법원의 재판 또한 뒤집을 수 있다는 인식을 심어준다”며 “이때 사법부의 권위가 무너진 곳에는 정치적 공방과 무한 투쟁이 자리잡게 될 것”이라고 말했다.

아울러 재판소원 도입 논의가 사법 개혁의 본질과는 거리가 있다고 강조했다. 그는 “현재 논의는 재판의 설득력과 승복율을 높이는 방안보다는 사법권을 보유한 법원을 외부 기관인 헌법재판소가 통제하겠다는 권력 구조적 접근에 치우쳐 있다”고 지적했다.

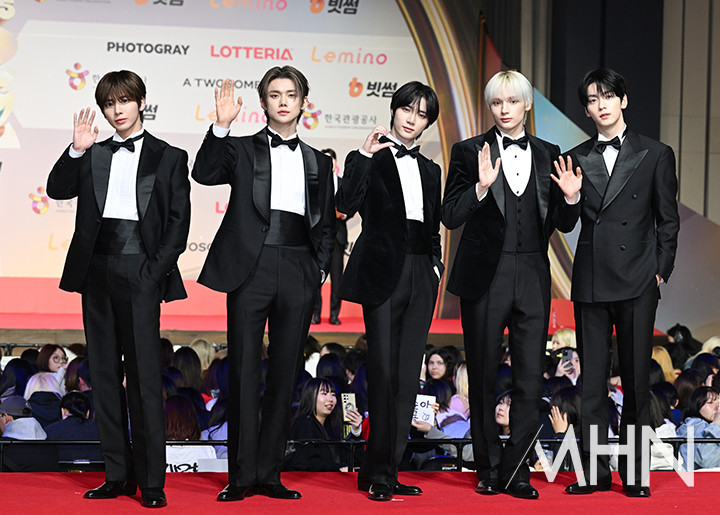

모성준(맨 왼쪽) 사법연수원 교수. (사진=뉴시스)

그러면서 “헌법에도 어긋날 뿐 아니라 아무런 실익도 없고 국민들에게 고통만을 가중시키는 소송 지옥을 불러올 것이 뻔한 재판소원 입법 논의는 재고하고 사법 시스템의 내실 있는 효율화를 위한 실질적 논의로 돌아가야 할 때”라고 강조했다. 사법 개혁의 방향은 심급 확대가 아니라 사실심 강화에 있어야 한다는 취지다.