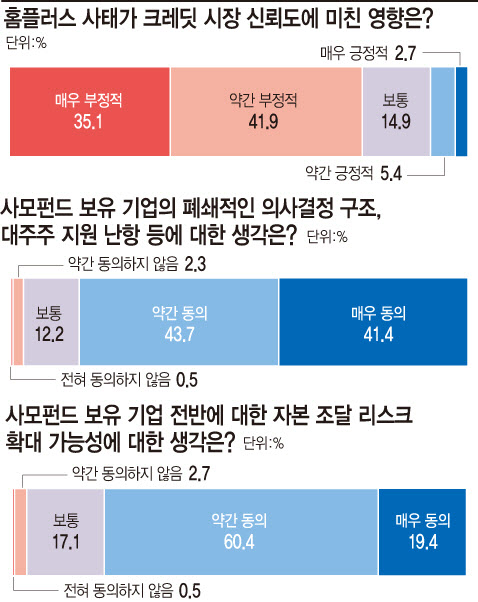

36회 신용평가 전문가 설문(SRE: Survey of credit Rating by Edaily)에 참여한 171명의 응답자들은 ‘홈플러스 사태가 크레딧 시장 신뢰도에 미친 영향’을 묻는 질문에 ‘(매우·약간) 부정적’이라고 답했다. 총 응답자 222명 가운데 77%를 차지할 정도로 압도적인 비중을 나타냈다. 구체적으로는 ‘약간 부정적’이 93명(41.9%), ‘매우 부정적’이 78명(35.1%)을 차지했다. 직군별로 보면 CA는 56명이, 비CA는 115명이 부정적이라고 봤다.

MBK파트너스는 지난 3월 4월 홈플러스의 기업회생을 기습적으로 발표하면서 ‘신용평가사의 신용등급 강등’을 원인으로 꼽았다. 단기자금(CP·전단채) 신용등급 강등이 결정되면서 자금조달의 어려움과 금융비용 부담이 급격하게 증가해 회생절차 신청이 불가피했다는 입장이다. 신평사들은 지난 2월 28일 홈플러스의 기업어음과 단기사채 신용등급을 ‘A3’에서 ‘A3-’로 하향 조정했고, 기업회생절차 개시 신청 이후 ‘D’로 추가 조정한 바 있다.

문제는 홈플러스가 신용등급 강등을 전후해 대규모 단기채권(ABSTB·CP 등) 발행 등 유동화 자금 조달을 시도했다는 점이다. 신용등급 강등을 통보받은 2월에는 월별 기준 최대 규모인 1518억원의 단기사채를 팔았고, 강등 발표 직전인 2월 25일에만 820억원어치를 투자자들에게 판매했다. 이중 상당수는 증권사 창구를 통해 개인 투자자에게 팔렸다. 금융당국과 검찰은 홈플러스와 MBK파트너스가 신용등급 강등 사실을 사전에 인지하고도 기업회생 신청을 숨기고 단기채권을 판매해 투자자 손실을 초래했다고 보고 조사와 수사에 착수한 상태다.

SRE자문위원은 “기업회생 신청 직전 홈플러스가 적자 기업이긴했지만 단기 신용등급은 ‘A3’이었다”며 “A3는 보통 수준의 신용상태로, 단기 채무상환에는 전혀 문제가 없는 회사”라고 설명했다. 이어 “업황이 부진하거나 재무안정성이 떨어지는 비우량 채권에 대한 경계감이 확대되면서 시장에서 사모펀드나 비우량 채권의 프리미엄, 자금조달 난이도는 더 높아졌다고 본다”고 설명했다.

◇ 사모펀드 대주주의 명과 암

홈플러스 사태는 사모펀드 대주주 전반에 걸친 불신으로 이어지고 있다. MBK파트너스는 홈플러스 회생 과정에서 5000억원 규모 사재 출연 및 자금 지원 등 대규모 자금 투입을 통해 ‘사회적 책임’ 이행을 선언했으나, 경영 실패와 책임론을 둘러싼 비판에도 직면했다. 실제 홈플러스는 MBK파트너스에 인수 직전인 2014년 매출 7조원, 영업이익 2000억원의 실적을 냈지만 2019년부터 실적 둔화가 시작돼 2021년부터 2023년까지 3년 연속 적자를 냈다.

특히 MBK파트너스가 홈플러스 인수 후 우량 부동산 등 자산 매각에만 몰두했다는 비판도 나온다. MBK파트너스는 인수 후 인수금융 상환을 위해 점포 매각 및 임대 전환을 지속했다. 이에 따라 홈플러스 점포 수는 2015년 142개에서 지난해 128개로 축소됐고, 같은 기간 자본총액은 2조2958억원에서 2653억원으로 88.4% 급감했다. 회생신청 이후에도 폐점이 계속돼 10월말 기준 점포 수는 113개로 쪼그라들었다.

시장에서도 사모펀드 보유 기업의 폐쇄성을 우려하고 있다. SRE 설문에서 ‘사모펀드 보유 기업의 폐쇄적인 의사결정 구조, 대주주 지원의 어려움 등에 대한 생각’을 묻는 질문에 92명(41.4%)이 ‘매우 동의한다’, 97명(43.7%)이 ‘약간 동의한다’고 응답했다. ‘(전혀·약간) 동의하지 않는다’고 응답한 이는 6명(2.8%)에 불과했다. 사모펀드가 대주주로 있는 이상 투명한 소통이나 책임있는 경영을 기대하기 어렵고, 홈플러스처럼 장기적인 실적 부진에 빠졌을 경우 자금 지원조차 받기 힘들 수 있다는 우려다.

대기업 계열사가 사모펀드에 팔릴 경우 계열지원 프리미엄이 사라지면서 생기는 신용등급 강등도 충분하지 않다는 지적도 나온다. 현재 신평사들은 매각 등으로 대기업 집단에서 제외된 기업에 기계적으로 한 노치(Notch)씩 등급을 강등하고 있다. SRE자문위원은 “사모펀드가 들고 있는 기업들의 계열지원 가능성이 떨어질 수 있다는 수준은 알았지만 홈플러스 사태로 이렇게까지 어려운 구조인 줄 알게 됐다”며 “유상증자 등 자본시장 접근성 측면을 반영하면 실제 등급보다 시장에서 보는 등급은 더 낮아질 수밖에 없을 것”이라고 설명했다.

◇ PE 포트폴리오, ‘리스크 프리미엄’ 시험대

상황이 이렇다 보니 사모펀드가 보유한 기업의 자본 조달 난이도도 높아질 것으로 전망된다. 한신평에 따르면 지난해 말 완료기준으로 사모펀드 등 재무적 투자자(FI)가 지분 투자하거나 보유한 주요 기업 중 신용등급이 있는 곳은 에코비트(신용등급 A+), SK렌터카(A), SK스페셜티(A+) 등이 있다. 노재웅 한신평 실장은 “자체 펀더멘탈에서 감당할 수 있는 수준보다 과도한 투자이익의 회수(배당, 자산매각 등)는 중장기적으로 과도한 금융비용 부담과 경쟁력 저하로 이어져 궁극적으로 ‘Lose-Lose’ 관계를 초래할 가능성이 커진다”고 밝혔다.

홈플러스 뿐만 아니라 MBK파트너스가 보유한 롯데카드도 올해 대규모 해킹 사태를 내며 이 같은 우려를 더 키웠다. 롯데카드는 MBK파트너스에 인수된 후에도 보안 투자 규모를 줄이지 않았다고 해명했지만, 시장에서 보는 시선은 싸늘하게 식은 뒤였다. 그간 시장에서 굵직한 기업을 인수해 온 국내 대형 사모펀드 운용사들은 MBK파트너스와 같은 선상에 놓일 것을 우려해 전전긍긍하는 분위기다.

국내 사모펀드는 2004년 12월 간접투자자산운용법 개정으로 첫 출범했다. 출범 첫 해 4000억원에 불과하던 사모펀드 결정액 규모는 지난해 말 136조4000억원 규모로 비약적인 성장을 이뤘다. 국내 사모펀드는 2010년대 초반까지만 해도 전체 M&A 거래의 10% 미만을 담당했으나 2020년대 들어선 30~40%를 차지하는 시장의 한 축으로 자리 잡았다. 특히 최근 SK, 롯데 등 유동성 위기에 빠진 대기업들의 계열사를 적극 인수하며 시장에 유동성을 불어넣었단 긍정적 평가도 받았다.

다만 홈플러스 사태로 향후 사모펀드 소유 기업에 대한 정밀 심사와 리스크 프리미엄 요구가 증가할 것으로 보이면서 조달 비용 상승은 불가피할 전망이다. SRE 설문에서 ‘사모펀드 보유 기업 전반에 대한 자본 조달 리스크 확대 가능성’을 묻는 질문에 134명(60.4%)은 ‘약간 동의한다’, 43명(19.4%)은 ‘매우 동의한다’고 답했다.

[이 기사는 이데일리가 제작한 36회 SRE(Survey of credit Rating by Edaily) 책자에 게재된 내용입니다.]