제롬 파월 연방준비제도 이사 (사진=AFP)

이번 연방공개시장위원회(FOMC)는 시작 전부터 파장이 거셌다. 트럼프 대통령의 최측근으로 꼽히는 마이런 이사가 회의 하루 전에 전격 합류하면서, 정책 결정이 백악관의 영향권에 들어갈 수 있다는 우려가 번졌다.

사실 마이런은 월가 출신이지만 뚜렷한 존재감이 없던 인물이다. 2020년 트럼프 정부 재무부 고문으로 발탁된 후 정치 무대에 등장했고, 대선 이후에는 백악관 국가경제자문위원장을 맡아 트럼프의 경제 정책을 밀착 지원했다.

특히 그는 지난해 11월 공개된 ‘국제무역체제 재구조화를 위한 사용설명서’(일명 ‘마이런 보고서’)에서 달러 초강세가 미국 제조업 경쟁력을 갉아먹고, 중산층 일자리를 줄이며 지역사회를 황폐화시키는 구조적 문제를 낳고 있다고 경고하며, 과감한 약달러 체제로의 전환을 촉구한 바 있다.

약달러를 원하는 그의 임무는 분명했다. 트럼프가 수개월째 요구해온 ‘과감한 금리 인하’를 연준 내부에서 밀어붙이는 것이었다. 상원 인준을 간발의 차이(48대 47)로 통과한 그는 곧장 17일 FOMC 테이블에 앉았다. 그리고 첫 회의에서 곧바로 ‘0.5%포인트 인하’, 이른바 ‘빅컷’을 주장하며 반대표를 던졌다.

그러나 결과는 허탈했다. 같은 트럼프 인사인 크리스토퍼 월러와 미셸 보먼 이사조차 파월 의장의 0.25%포인트 인하안에 동의하면서, 마이런의 목소리는 공허한 메아리에 그쳤다. 월러와 보먼 이사는 지난 7월 회의 때부터 금리인하를 주장하며 반대표를 행사했지만, 이번에는 파월의 손을 들어줬다. 마이런의 첫 도전은 지지를 얻지 못하고 고립된 채 막을 내렸다.

스티븐 마이런 연준 이사 (사진=AFP)

파월 의장은 다시 한번 조율 능력을 발휘하며 균형을 잡았다. 연준 이사진은 현재 ‘친(親)트럼프’와 ‘반(反)트럼프’ 성향이 3대4로 갈려 있고, 리사 쿡 이사는 트럼프의 사퇴 압박에 맞서 법적 공방을 이어가는 등 긴장이 고조된 상황이었다. 그럼에도 표결 결과는 12명 중 단 한 명만 반대였다.

파월 의장은 마이런의 ‘빅컷’ 제안에 대해 “전혀 광범위한 지지를 받지 못했다”며, “한 명의 투표자가 변화를 이끌어내려면 믿을 수 없을 만큼 설득력 있어야 한다”고 일축했다. 이는 백악관의 압박에 간접적으로 반박한 것으로 해석됐다.

그러면서 파월 의장은 연준의 금리 결정은 오직 데이터와 경제적 이해에 근거한다고 강조했다. 그는 “그것이 연준의 DNA”라는 표현까지 동원하며 독립성 수호 의지를 드러냈다. KPMG 수석 이코노미스트 다이앤 스웡크는 “파월이 고양이들을 몰아넣은 셈”이라고 표현했다. 조율이 불가능할 것 같은 위원들을 하나로 묶어낸 파월의 리더십을 높이 평가한 것이다.

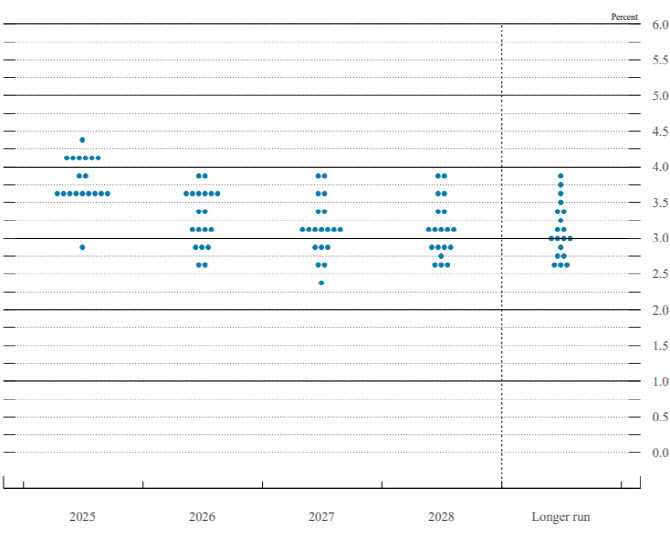

연준이 발표한 점도표. FOMC 참가자들 간 이견이 극심하다는 점을 보여준다.

다만 표면적 단결 뒤에는 균열의 씨앗도 보였다. 점도표에서는 위원들 간 이견이 선명하게 갈렸다. 연말 금리를 현 수준에 둘 것이라는 전망이 6명, 한 차례 인하 2명, 두 차례 인하 9명, 금리 인상 1명으로 분산됐다. 여기에 마이런 이사로 추정되는 ‘강성 비둘기파’ 1명은 무려 추가 1.25%포인트 인하를 주장했다. 현실적으로 이번 회의부터 세차례 연속 ‘빅컷’을 요구한 것이다. 이는 트럼프가 요구해온 ‘2.25~2.50%’ 수준의 금리와 맞닿아 있다. 앞으로 금리인하 궤도에 대한 내부의 균열은 명확했다.

연준 내 분열이 뚜렷하다는 것은 향후 금리 결정이 간단치 않음을 의미한다. 다만 파월은 이런 의견 차이를 오히려 긍정적으로 평가했다. 그는 “요즘처럼 경제 신호가 엇갈릴 때 나타나는 불일치는 정상적인 현상”이라며, 합의만 있는 상황이 오히려 이례적이라고 강조했다.

이번 인하는 단순한 경기 대응책이 아니라, 트럼프라는 정치적 압박과의 첫 라운드였다. 파월은 데이터를 무기로 정치적 칼날을 피하고 있지만, 앞으로도 비슷한 압박은 계속될 가능성이 크다. 연준의 독립성을 지키는 일은 한 번의 표결로 끝나지 않는다.

이번 결정은 파월의 리더십과 연준의 단결을 보여주는 동시에, 향후 더 치열한 논쟁이 불가피하다는 점을 예고한다. ‘무너진 마이런의 반란’은 서막일 뿐, 파월은 앞으로도 반복될 정치적 도전을 뚫고 나가야 할 수밖에 없는 상황에 놓였다.