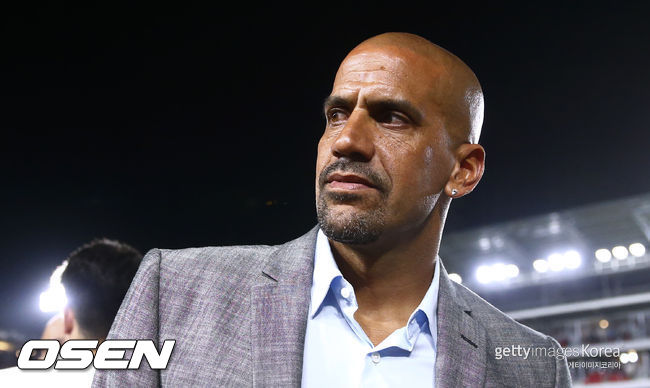

시진핑(왼쪽) 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리. (사진=AFP)

니혼게이자이(닛케이)신문은 28일 중국이 2010년 전후로 정치적 입장을 관철하기 위해 경제적 위협을 본격화했다면서, 수입 규제, 관광 제한 등 경제 수단을 반복적으로 동원해왔다고 전했다. 이어 건수도 매년 늘어나는 추세라며, 다른 나라들의 사례에 비춰봤을 때 일본에 대한 경제적 압박도 오랜 기간 지속될 수 있다고 보도했다.

호주 싱크탱크인 오스트레일리아전략정책연구소(ASPI)에 따르면 중국은 2020~2022년 3년 동안 총 73건의 경제적 압박을 다른 국가에 가한 것으로 집계됐다.

가장 오랜 기간 관계 악화를 유지해온 국가로는 노르웨이가 꼽힌다. 2010년 중국 민주화 운동가 류샤오보에게 노벨위원회가 노벨평화상을 수여하자 중국은 검역 문제를 이유로 노르웨이산 연어 수입을 제한했다. 노르웨이는 2016년 중국과 공동성명을 발표하고 중국 공산당의 국가 통치와 ‘핵심 이익’을 중시한다는 내용을 담으면서 관계 정상화에 나섰다.

한국도 2016년 주한미군의 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치 결정 이후 중국 단체관광 제한, 한국 제품 불매 운동 등 각종 보복성 조치를 경험했다. 양국은 2017년 관계 개선에 합의했지만, 한국 측은 사드 추가 배치, 미국 미사일방어체계 편입, 한·미·일 군사동맹 추진을 하지 않겠다는 이른바 ‘3불’을 약속했다. 비공식적인 ‘한한령’은 여전히 진행되고 있다.

캐나다는 미국의 요구로 2018년 말 런정페이 화웨이 회장의 딸인 멍완저우 최고재무책임자(CFO)를 체포했다가 유채(카놀라) 수입 조치를 당했다. 2021년 9월 멍완저우 CFO가 석방돼 중국으로 귀국하고, 약 8개월 뒤인 2022년 5월에야 중국은 캐나다산 카놀라 수입을 공식 재개했다.

하지만 중국의 압박에도 굴복하지 않고 정치적 요구 수용을 거부한 국가도 있다. 호주가 대표적이다. 호주는 2020년 코로나바이러스 기원에 대한 국제 조사를 요구한 뒤 중국으로부터 맥류(보리), 쇠고기, 와인, 석탄 등에 대한 고율 관세·수입 제한을 당했다.

이에 호주는 중국의 정치적 요구를 수용하지 않고 세계무역기구(WTO) 제소로 대응했다. 또 일본·인도·동남아 등으로 수출 시장을 돌리고, 미국·일본·인도와 함께 ‘쿼드’(Quad) 협의체를 통해 대중 견제를 오히려 강화했다.

호주는 철광석 등 중국이 수입 의존도가 높은 자원을 보유했다는 점에서 협상력을 높일 수 있었다는 진단이다. 중국은 2023년 고위급 대화를 재개하고 보리 관세 철폐 등 수입 규제를 단계적으로 완화하기 시작했다.

일본 역시 과거 중국의 경제적 압박을 경험한 바 있다. 2010년 9월 센카쿠 열도(중국명 다오위다오) 인근에서 중국 어선과 일본 해상보안청 선박이 충돌했을 때 중국은 일본에 대한 희토류 수출을 한때 중단했다. 일본이 구금했던 중국 선장을 석방한 뒤에야 약 3개월 만에 수출이 재개됐다.

자동차·전기전자 제품 등에 필수적인 중는 대체 조달이 어려워, 중국이 다시 수출을 중단하면 일본 제조업 전반이 혼란을 빚을 것이란 우려가 나온다. 중국은 전 세계 희토류 채굴의 약 70%, 정제·분리 공정의 약 90%를 장악하고 있다.

다카이치 총리가 집권 초기 높은 지지율을 보이고 있는 만큼 중국과 일본이 단기간에 ‘절충점’을 찾기는 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다.

중국의 대외 경제관계를 연구하는 오하시 히데오 일본 센슈대 교수는 “중국이 다카이치 정권이 교체된 이후에 관계 개선을 모색할 가능성이 있다”며 “중국은 상대국의 정권 교체를 계기로 대외 관계를 대폭 재조정해 온 경향이 있다”고 내다봤다.

갈등이 장기화할 수 있다는 얘기다. 실제 일본은 과거 고이즈미 준이치로 당시 총리의 야스쿠니 신사 참배로 중·일 관계가 냉각됐다가, 후임인 아베 신조 정권 출범 이후 관계 개선 국면으로 돌아선 전례가 있다고 닛케이는 부연했다.