[이데일리 이미나 기자]

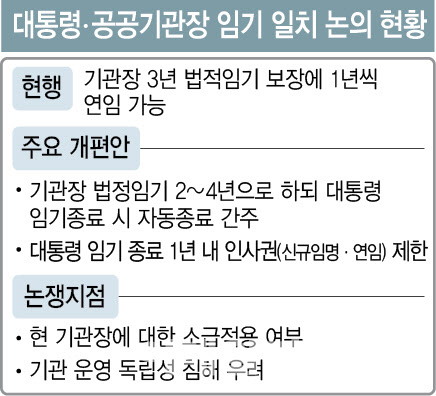

여야 모두 2018년 환경부 블랙리스트 사건 이후 이어져 온 현 대통령과 전임 정부 임명 공공기관장 간 ‘불편한 동거’를 해소할 필요성에는 공감하고 있다. 그러나 정치적 목적으로 활용할 수 있다는 점에서 적극적으로 나서지 못하고 있다는 분석이다.

정부도 소극적이다. 임기 일치는 정책을 수립하는 정부와 이를 수행하는 공공기관 간 정합성을 높여주는 장점도 있지만, 기관장 일괄 교체에 따른 운영 공백과 각 기관의 자율성을 침해할 수 있다는 단점도 뒤따르는 만큼 충분한 논의가 필요하다는 게 표면상 이유다. 그러나 기획재정부 스스로 내년 1월 2일부터 재정경제부와 기획예산처로 분할될 예정인 가운데 논의가 후순위로 밀리는 분위기다.

법 개정 논의가 내년까지 공전하면 아예 추진 동력을 잃을 수도 있다. 당장 내년 6월 지방선거가 있어 정치권은 내년 초부터 선거 모드에 돌입한다. 또 내후년 정권 중·후반기에 접어들면 오히려 법 개정이 정권 후반부 인사권 행사에 불리하게 작용할 수 있기에 추진 동력은 더 약해진다.

이런 상황에서 결국 공공기관 주요 보직이 또다시 선거 사후 정치권의 보은성 낙하산 인사 창구로 활용되리란 우려가 뒤따른다. 16일 현재 344개 공공기관 중 90곳은 기관장이 공석이거나 법적 임기가 종료된 상태다. 선거가 있는 내년 6월이 되면 그 숫자는 129곳으로 늘어난다.

박진 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 “공석이 많은데도 인선이 이뤄지지 않는 건 인사 조율이 안 됐거나 내년 선거 공천 탈락 인사를 고려한 것일 수 있다”며 “정치권 인사 자체가 문제는 아니지만 최소한 해당 기관의 성과를 더 높일 수 있는 전문성 있는 인선이 이뤄져야 할 것”이라고 말했다.

현재도 기관장 공석을 뺀 298개 기관 중 13%인 38곳은 정치 이력이 있는 기관장이다. 이재명 정부 들어서 임명된 5명 중에서도 2명(이한주 경제인문사회연구회 이사장·김성주 국민연금공단 이사장)이 정치인이다.

전문가들은 매번 반복되는 낙하산·알박기 인사 논란을 피하기 위해서라도 정부가 약속한 대통령-공공기관장 임기일치법 제정에 나서야 한다고 입을 모았다. 정부·여당이 정권 성공을 위해서라도 낙하산 인사가 아닌 최적의 인사를 할 수 있는 시스템을 만들어야 한다는 것이다.

최현선 명지대 행정학과 교수는 “정부가 이를 국정과제에 포함하고 기재부가 올 연말까지 이를 논의키로 했으나 전혀 이뤄지지 않는 모습”이라며 “32개 공기업에는 임기를 보장하는 전문가를, 300여 위탁집행형 공공기관에는 미국 플럼북 같은 대통령과의 임기 일치 제도 도입이 필요하다”고 말했다.

박 교수 역시 “정부와 기관장이 일정 수준의 정책 이해를 공유해야 국정 효율도 높일 수 있다”며 “기관장 임기를 2.5년으로 하고 한번 연임케 한다거나 새 대통령 취임 시 기관장 임기도 1년 내 종료시키는 등의 임기 일치 검토가 필요한 시점”이라고 말했다.