![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://file.osen.co.kr/article/2025/07/15/202507150744775518_68758ab7462fa.jpg)

[OSEN=정승우 기자] "이게 축구야? 난 이해가 안 돼요."

첼시의 엔초 마레스카 감독은 2025 FIFA 클럽 월드컵에서 겪은 기상이변에 답답함을 토로했다. 폭염, 뇌우, 관중 동원 실패, 교통 혼잡, 잔디 문제까지. 2026 북중미 월드컵의 리허설 성격으로 치러졌던 이번 대회는 FIFA에 분명한 메시지를 남겼다.

영국 'BBC'는 15일(한국시간) "이번 클럽 월드컵이 FIFA에 어떤 교훈을 남겼는가?"라는 질문을 중심으로 미국 전역에서 벌어진 한 달간의 대회를 조명했다. 실제로 이번 대회에 쓰인 다섯 곳의 경기장(애틀랜타 메르세데스-벤츠, 마이애미 하드록, 뉴저지 메트라이프, 필라델피아 링컨 파이낸셜, 시애틀 루멘)은 모두 2026 월드컵 경기장이다.

![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://file.osen.co.kr/article/2025/07/15/202507150744775518_68758ab813b16.jpg) 이번 대회의 가장 큰 변수는 날씨였다. 미국의 규정상 뇌우가 반경 10마일(약 16km) 이내에 감지되면 경기를 중단해야 하며, 번개가 마지막으로 관측된 시점으로부터 30분이 지나야 경기를 재개할 수 있다.

이번 대회의 가장 큰 변수는 날씨였다. 미국의 규정상 뇌우가 반경 10마일(약 16km) 이내에 감지되면 경기를 중단해야 하며, 번개가 마지막으로 관측된 시점으로부터 30분이 지나야 경기를 재개할 수 있다.

이로 인해 총 6경기가 지연됐고, 첼시-벤피카전을 포함해 두 경기의 지연 시간은 2시간을 넘겼다. 특히 SL 벤피카는 오클랜드, 첼시와의 두 경기에서 연달아 긴 대기 시간을 겪었다. 마레스카 감독은 "이건 축구가 아니다. 이렇게 많은 경기가 중단된다면, 애초에 이곳은 대회를 치를 곳이 아니다"라고 불만을 표했다.

폭염 또한 문제였다. 뉴욕은 섭씨 39°C까지 기온이 치솟았고, 체감온도는 50°C를 넘기도 했다. 필라델피아의 콘크리트 바닥 위를 걷던 마약탐지견은 화상을 방지하기 위해 '크록스'를 신었다.

열사병 우려에 각 구단은 훈련 시간을 줄여야 했고, 유벤투스의 이고르 투도르 감독은 "레알 마드리드전에서 우리 선수 10명이 교체를 요청했다"라고 말했다. 보루시아 도르트문트 벤치는 직사광선을 피해 전반전을 라커룸에서 관전하기도 했다.

이와 관련해 FIFA 기술개발 책임자인 아르센 벵거는 "2026년에는 돔구장이 다섯 곳이고, 경기 시간도 조정할 계획이다. 가장 더운 시간대를 피하는 방안을 검토하고 있다"라고 밝혔다.

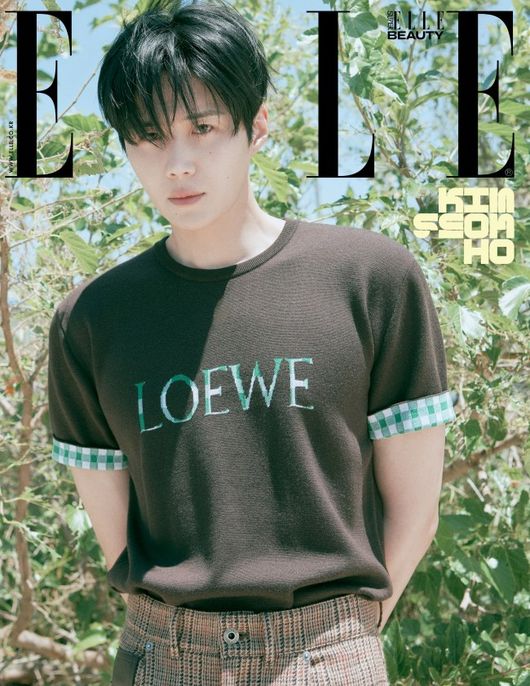

![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://file.osen.co.kr/article/2025/07/15/202507150744775518_68758ab8ae3bf.jpg) 이번 대회는 ‘월드컵 예행연습’이라는 명분에도 불구하고 관중 동원에 성공했다고 말하긴 어려웠다. 첼시-PSG 결승전은 8만 1,118명이 운집했으나, 울산과 마멜로디 선다운스의 경기에는 고작 3,412명이 입장했다. 1만 명 이하 관중은 네 경기에서 발생했다.

이번 대회는 ‘월드컵 예행연습’이라는 명분에도 불구하고 관중 동원에 성공했다고 말하긴 어려웠다. 첼시-PSG 결승전은 8만 1,118명이 운집했으나, 울산과 마멜로디 선다운스의 경기에는 고작 3,412명이 입장했다. 1만 명 이하 관중은 네 경기에서 발생했다.

미국 기자 더그 로버슨은 "사람들이 축구를 안 좋아서가 아니다. 월요일 오후 3시에 경기가 열리는데 누가 오겠나"라며 "월드컵을 앞두고 돈을 아끼는 사람들도 많다"고 분석했다.

FIFA의 '다이내믹 티켓 정책'은 논란의 핵심이었다. 첼시-플루미넨시 준결승전의 티켓은 처음 350파운드(약 62만 원)에 책정됐으나, 경기 직전 10파운드(약 1만8천 원) 수준까지 급락했다. 팔메이라스와의 8강전 티켓은 8파운드까지 떨어졌고, 처음 예매한 팬들은 250파운드 이상을 지불한 것으로 알려졌다.

![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://file.osen.co.kr/article/2025/07/15/202507150744775518_68758ab961a04.jpg) BBC는 "미국이라는 국가 규모 자체가 이동에 불리한 구조였다. 대회 결승전이 열린 뉴저지의 메트라이프 스타디움은 열차를 타고 도착해도 경기장 입구까지 도보 20~30분이 소요됐다"라고 전했다. 실제로 레알 마드리드와 PSG의 준결승전은 양 팀 모두 교통체증으로 도착이 늦어져 킥오프가 지연됐다.

BBC는 "미국이라는 국가 규모 자체가 이동에 불리한 구조였다. 대회 결승전이 열린 뉴저지의 메트라이프 스타디움은 열차를 타고 도착해도 경기장 입구까지 도보 20~30분이 소요됐다"라고 전했다. 실제로 레알 마드리드와 PSG의 준결승전은 양 팀 모두 교통체증으로 도착이 늦어져 킥오프가 지연됐다.

또한 하드록 스타디움은 대중교통 노선이 전무했다. 경기가 끝난 뒤에는 우버나 택시 접근도 금지돼 팬들이 픽업존까지 20분을 걸어야 했다.

반면, 애틀랜타의 메르세데스-벤츠 스타디움은 돔구장, 대형 LED 스크린, 좋은 대중교통 접근성을 갖춘 '가장 이상적인 구장'으로 평가받았다.

잔디 문제도 불거졌다. BBC는 "대부분 NFL 경기를 위한 인조잔디 구장을 FIFA가 천연잔디로 전환했지만, 준비 기간이 짧아 품질은 기대에 못 미쳤다"라고 설명했다. 실제로 도르트문트 니코 코바치 감독은 "우리가 뛴 잔디는 퍼팅 그린 같았다. 너무 짧고 건조해 빠른 템포의 축구에는 부적절했다"라고 지적했다.

BBC는 "기후가 각기 다른 미국 각지에서 통일된 잔디 품질을 확보하는 데는 구조적 한계가 따른다"라며, FIFA가 월드컵에 앞서 더 긴 '베드인' 기간을 설정할 것이라고 전했다.

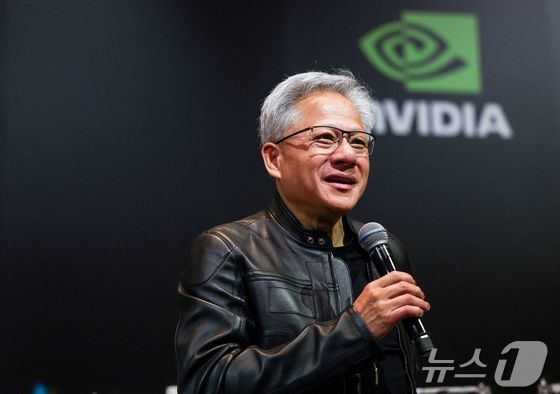

![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://file.osen.co.kr/article/2025/07/15/202507150744775518_68758aba15b88.jpg) 이번 대회에서 가장 강력한 보안은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 방문한 결승전이었다. 메트라이프 스타디움에는 저격수가 옥상에 배치됐고, 출입구에서는 이중 경호선과 탐지견, 폭탄처리반이 배치돼 언론도 수차례 신원 확인을 거쳐야 했다. 개막전이 열린 마이애미에서는 테러 대응 경고가 붙은 경찰차들이 경기장 주변을 빼곡히 둘렀다.

이번 대회에서 가장 강력한 보안은 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 방문한 결승전이었다. 메트라이프 스타디움에는 저격수가 옥상에 배치됐고, 출입구에서는 이중 경호선과 탐지견, 폭탄처리반이 배치돼 언론도 수차례 신원 확인을 거쳐야 했다. 개막전이 열린 마이애미에서는 테러 대응 경고가 붙은 경찰차들이 경기장 주변을 빼곡히 둘렀다.

미국 국토안보부 및 국경보호국 요원들도 투입됐으며, FIFA는 향후 월드컵에서도 이 수준의 경비를 유지할 것으로 보인다.

전 토트넘-맨시티 미드필더였던 마이클 브라운은 BBC와의 인터뷰에서 "이번 대회는 분명 2026 월드컵을 위한 강력한 테스트였다"며 "사람들이 축구를 인식하는 수준도 과거보다 나아졌지만, 여전히 미국에서는 메인 스포츠가 아니다. 더 많은 개선이 필요하다"라고 말했다.

FIFA는 이번 대회를 통해 미국의 기후·문화·인프라 문제를 보다 현실적으로 체감했고, 내년 월드컵 준비 방향에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다. '축구 후진국'이란 꼬리표를 떼기 위해, FIFA와 미국 모두에게 남은 1년은 결코 짧지 않다. /reccos23@osen.co.kr