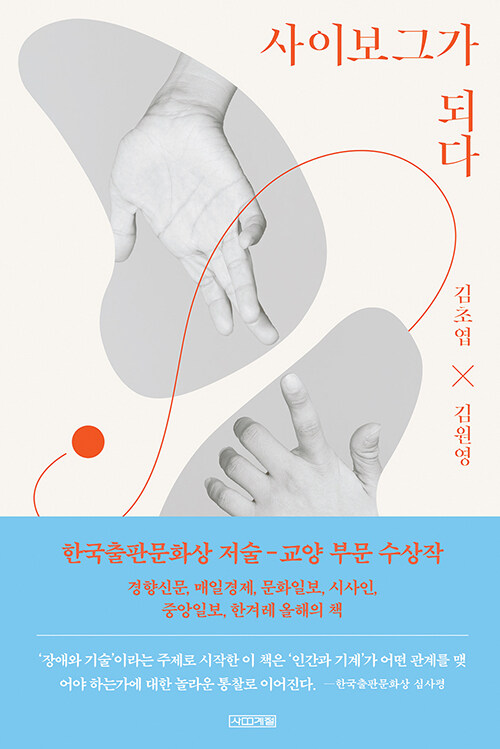

(MHN 이나영 인턴기자) 오래도록 주목할 만한 책으로 김초엽과 김원영의 사회학서 '사이보그가 되다'를 소개한다.

'사이보그가 되다는 지난 2019년 '시사IN'에서 4개월 간 공동 연재된 글이 중심이 되어 묶인 단행본이다. 소설가이고 자연과학을 전공했으며 보청기를 사용하는 청각장애인인 김초엽과 공연창작자이자 변호사이며 휠체어를 사용하는 지체장애인인 김원영이 인간의 몸, 특히 장애를 가진 신체와 과학 기술이 어떻게 만나야 하는가를 각자의 장애 경험을 바탕으로 고민하고 대화한다.

제 62회 한국출판문화상을 수상하고 2022년 문화체육관광부가 선정한 청년의 날 추천 도서로 선정된 작품. 알라딘 선정 '21세기 최고의 책'에 이름을 올리기도 했다.

■사이보그가 되다|김초엽·김원영|사계절

사전적으로 '사이보그'는 기계와 결합한 유기체를 의미한다. 사이버펑크 영화에서 볼 법한 초인적인 히어로 이미지를 상상하는 경우가 많겠지만 안경을 쓰고 스마트폰을 이용하며 철심을 박는 등 보조 장치와 접속한 모두는 일정 부분 사이보그다. 휠체어나 보청기 등의 보조기와 결합한 신체도 마찬가지다. ▶"휠체어나 시각장애인의 흰 지팡이, 보청기와 같이 몸의 손실된 부위를 물리적으로 대체하지 않아도 그 기능을 대신하고, 오랜 시간 사용자의 몸에 깊숙이 접혹하는 기기도 인공 보철의 범주에 포함할 수 있을 것이다(콘택트렌즈는 어떨까? 스마트폰도 인공 보철일까?) 인간 삶의 편의를 증대하는 각종 테크놀로지가 우리의 신체와 정신에 더 넓고 긴밀하게 결합하면서 인공 보철의 개념 역시 점점 확장되고 있다."

사이보그적 신체의 맥락은 조금 더 복잡하다. 안경은 패션이지만 보청기는 패션이 아니고, 활보하는 이미지와 달리 현실의 사이보그는 가시화의 낙인으로 인해 끊임없이 자신을 감추고 숨긴다. 보철과 신체가 매끄럽게 접합한 SF의 지배적인 이미지와 달리 현실의 장애인들은 자주 보조기기의 적응에 실패한다. ▶"의족과 절단된 신체가 만나는 경계 부분은 상당한 시간이 지날 때까지 통증을 유발하고, '티 나지 않게' 걷기 위해 체중을 실을 때마다 (특히 20세기 초의 기술력에서는 더더욱) 바닥의 충격이 딱딱한 의족을 타고 허리까지 이어지지만 사진 속 의족은 그저 매끈한 구두처럼 신체와 접합해 있다."

저자들은 미래적 이미지와 현실의 사이보그가 불화하는 틈새를 주목한다. 기술이 '손상된 자'인 장애인을 극복시킨다는 '테크노에이블리즘'은 미래를 홍보하지만 지금, 여기의 존재를 보지 못한다. ▶"왜 휠체어를 위해 경사로를 설치하는 것보다 로봇 외골격이 더 주목과 찬사를 받을까? 이동 보조기기를 이용하는 것보다 걷는 것이 더 정상성에 가깝게 여겨지기 때문이다. 하지만 누군가에게는 소리를 더 잘 듣게 하는 기술보다 수어나 문자 정보를 제공하는 것이, 로봇 외골격보다 휠체어가 더 적합할 수 있다. 장애인의 몸은 설령 같은 유형의 장애라 해도 규격화할 수 없을 만큼 다양하며, 사람마다 서로 다른 상황에 처한다. 테크노에이블리즘은 장애인들이 실제 삶에서 각각의 기술을 어떻게 느끼고, 그것과 상호작용하는지를 구체적으로 고려하지 않는다." ▶"지금 이곳의 장애인들이 경험하는 고통과 장벽을 해결하는 일을 '언젠가' 기술이 발전할 미래로 자꾸만 유예한다. 경사로와 엘리베이터, 수어통역을 실현하는 데 최첨단의 놀라운 기술이 있어야만 하는 것은 아닌데도 말이다."

저자들은 이 사이보그적 신체의 화두들을 조망하며 결핍이 아닌 정체성으로서의 장애, 치료받지 않을 자유, 신체와 보조기의 심미화와 패션화와 같은 다층적인 맥락들을 읽어낸다. ▶"질병과 장애를 치료하려는 시도 자체가 잘못되었다고 말할 수는 없다. 누군가는 장애를 가진 자신을 있는 그대로 인정하면서도 동시에 장애를 치료하기를 원할 수도 있다. 문제는 장애를 가진 사람들이 더 나은 삶을 살아가기 위해서는 ‘손상‘을 제거해야 한다는 생각이 사회의 지배적인 관점이라는 것이다."

저자들은 정상성에 입각해 모두가 유능한 세계가 아니라, 취약함을 안고도 모두가 편안하게 머무를 수 있는 세계를 상상하고 있다. ▶“장애(disability)는 단지 몸의 특정한 기능이 결여(dis-ability)된 상태가 아니라 ‘정상이 아닌 몸’이라는 사회적 평가를 획득한 일종의 신분(지위)에 가깝다. 따라서 고도로 발전한 테크놀로지가 기능의 결여를 보완한다 해도 여전히 장애는 존재할 수 있다.” ▶"우리가 미래를 설계할 때 그 미래가 건강하고 자율적인 개인들만의 미래가 아니기를 바란다. 우리는 어쩌면 다른 종류의 세계를 상상할 수도 있을 것이다. 이를테면 서로의 불완전함, 서로의 연약함, 서로의 의존성을 받아들이는 세계를. 그곳에서는 삐거덕거리는 로봇도, 기계 부품을 드러낸 사이보그도 완전한 타자가 아닐 것이다."

사진=사계절

편집자 주: ‘오늘의 책’은 매일 한 권의 도서를 소개하며, 독자들에게 다양한 읽을거리를 제공하는 연재 코너입니다. 다양한 분야의 책을 선정해 깊이 있는 정보와 함께 독서의 즐거움을 전해드립니다.

'오늘의 책'이 독자 여러분의 하루를 더욱 충만하게 만들어주길 바랍니다.