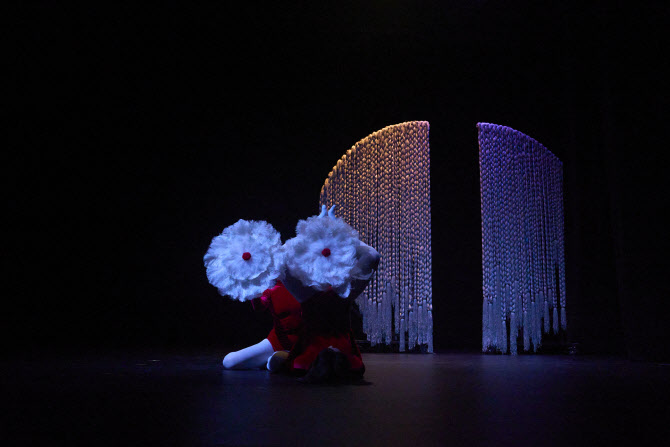

한국 창작무용 ‘미얄’의 한 장면(사진=유니크 몬드)

작은 극장 공간을 가득 메운 소리꾼 김보라의 다채로운 소리는 관객을 작품 속으로 끌어들이기에 충분했다. 전통 굿 형식을 차용한 해원의 의식은 미얄을 위한 위로이자 모든 이에게 전하는 성원이 됐다. 관객은 ‘한’이라는 영혼의 제의에 초대받았다. 작품은 전통 설화를 현대적 시선으로 깊이 있게 들여다보며, 욕망에서 기억의 회귀를 거쳐 최종적으로 한의 정화에 이르는 심리를 네 장면에 걸쳐 그려냈다.

파트1 ‘야상곡’은 욕망을 은유적으로 표현했다. 붉은색 부포를 이용해 확산과 조임을 반복하는 부드럽고 집요한 움직임 속에서 남녀 2인무의 호흡은 멈춤 없이 이어졌다. 부포는 들숨과 날숨의 리듬처럼 사랑의 기류를 전달했고, 한 줄기 긴 숨을 붙잡은 듯한 안타까움이 스며 있었다.

파트2 ‘상상’은 찾고, 잃고, 헤매며 이내 다시 엉키고 스친 채 다시 만나는 관계의 변주였다. 좁은 무대 위에서 솔로가 듀엣·트리오로 변주되며 장면이 전환되고, 한삼은 몸의 연장선이자 감정의 매개체로 스쳐 간 인연과 기억을 불러냈다. 꼬리춤과 한삼을 치켜올리는 동작은 멈춘 몸 위로 강렬한 생의 기운을 더했다.

한국 창작무용 ‘미얄’의 한 장면(사진=유니크 몬드)

파트4 ‘미얄, 한(恨)’은 다른 파트보다 유독 느리고 무겁게 전개됐다. 이이슬의 독무는 미얄의 불안정한 정서가 현실의 비극에 부딪혀 좌절되는 모습을 담았다. 조롱박은 생명을 품은 그릇이자 어머니의 마음, 자궁이자 젖병으로 해석됐다. 공중에서 쏟아진 조롱박을 품에 안고 바닥에 부딪히게 하는 장면은 울음을 대신했고, 죽은 생명에 대한 애도이자 생의 연속성을 기원하는 의식이 됐다. 마지막에 수건을 삼키는 절대적 침묵은 죽음에 대한 경외이자 꺾이지 않는 힘, 그리고 새로운 시작의 영원을 함축했다.

이이슬은 현대적 신체성과 해체적 접근으로 전통과 현대의 경계를 허물며 새로운 조형 언어를 탄생시켰다. ‘미얄’은 시각적 미학과 서사의 완성도를 겸비한, 한국 창작무용의 가능성을 힘 있게 증명한 무대였다.