글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 넷플릭스의 워너브러더스 디스커버리(WBD, 워너브러더스) 인수 추진 소식에 콘텐츠 제작사 관계자들은 당황한 기색이 역력했다. “넷플릭스가 절대 강자가 되면 좋을 게 없다” “넷플릭스 영향력이 커질수록 한국 콘텐츠 업체들의 협상력은 떨어지게 된다” 등 우려 섞인 푸념도 나왔다.

콘텐츠업계에서는 이번 인수 추진을 넷플릭스가 OTT 플랫폼을 넘어 영화, 스트리밍산업 전반을 지배하는 ‘플랫폼 괴물’로 진화하는 신호탄 격으로 여기고 있다. 시장 구조가 경쟁자 없는 ‘넷플릭스 1강 체제’로 굳어질 경우 한국은 중장기적으로 넷플릭스 입맛에 맞는 콘텐츠를 제작해야만 살아남게 되는 ‘문화식민지’, ‘콘텐츠 하청기지’로 전락할 것이라는 위기감도 빠르게 확산하고 있다.

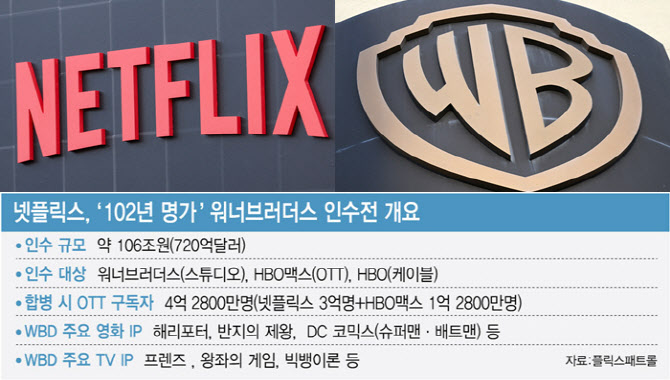

(그래픽=김정훈 기자, 사진=로이터·AP)

11일 관련 업계에 따르면 넷플릭스는 오리지널 시리즈나 영화 제작 시 거액의 제작비를 투자하는 대신 수익 대부분을 가져가는 계약을 맺는다. 이같은 계약 조건으로 인해 콘텐츠가 글로벌 시장에서 흥행하더라도 수익은 대부분 넷플릭스 몫이다. 심지어 지식재산권(IP) 소유권과 글로벌 유통, 2차 저작권 수익도 모조리 플랫폼에 귀속돼 국내 제작사는 추가 수익을 얻지 못하는 경우가 대부분이다.

일례로 넷플릭스는 2021년 공개된 ‘오징어 게임’ 시즌1으로 9억 달러(약 1조2000억 원)의 수익을 창출했지만, 정작 작품을 제작한 황동혁 감독 등 국내 창작진은 아무것도 받지 못한 것으로 알려졌다. 이 시리즈의 모든 IP는 온전히 넷플릭스의 것이기 때문이다. 재주는 한국 콘텐츠 업체들이 부리고 돈은 넷플릭스가 번다는 말이 나오는 이유다.

국내 콘텐츠 제작사들은 넷플릭스가 워너브러더스를 품어 영화, 스트리밍 산업에 절대적 영향력을 발휘하게 되면 창작진에 불리한 계약 구조가 더욱 악화할 것이라는 우려를 표한다. 업계 관계자는 “지금은 K콘텐츠 수요가 있어 그나마 한국 업체들이 협상력을 갖지만, 초거대 플랫폼이 되면 상황이 달라질 것”이라며 “특히 K콘텐츠 수요가 꺾여 넷플릭스가 사주지 않는 시점이 도래하면 산업 자체가 무너질 수 있다”고 우려했다.

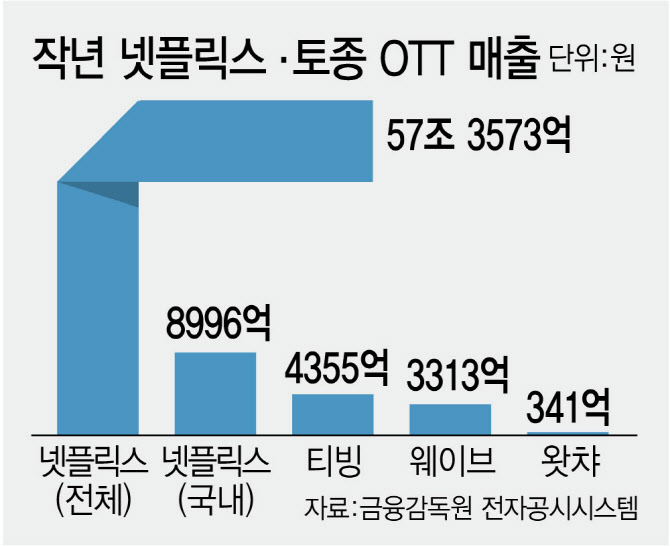

(그래픽=김정훈 기자)

K콘텐츠의 글로벌 인지도 상승도 제작사 내부에서는 다르게 해석된다. 한 제작사 관계자는 “해외 시청자들은 작품을 ‘한국 드라마’로 기억하는 게 아니라 ‘넷플릭스 오리지널’로 기억한다”며 “브랜드 주도권 자체가 플랫폼으로 넘어간 지 오래”라고 말했다. 실제로 리메이크, 게임화, 머천다이징(MD) 등 파생 사업에서도 주도권은 대부분 넷플릭스가 소유한다.

현장의 불안은 기획 단계에서도 감지된다. 넷플릭스는 3억 명 가까운 글로벌 이용자 데이터를 기반으로 한 정밀 분석을 통해 기획 의사결정을 내린다. 어떤 장면에서 이탈률이 올라가는지, 어떤 캐릭터가 완주율을 끌어올리는지까지 수치로 만든다. 또 다른 제작사 관계자는 “해외 반응이 폭발적이더라도 우리는 실제 수치를 볼 수 없다”며 “넷플릭스가 요약해서 제공하는 몇 개의 지표를 갖고 협상을 하는 절대적으로 불리한 구조”라고 지적했다.

‘오징어 게임’ 시즌3 포스터(사진=넷플릭스)

한국은 정반대다. 정부의 제작 지원은 늘어나고 있지만, IP 귀속·플랫폼 재투자 의무 등 핵심 구조 개선은 사실상 손을 대지 못하고 있다. 이재명 대통령이 국정 과제로 내세운 토종 OTT 육성과 콘텐츠 산업 강화 방향과는 거리가 있다는 지적이다. 한 콘텐츠 제작사 임원은 “구조는 그대로인데 지원만 늘리면 결국 세금으로 글로벌 플랫폼 자산을 키워주는 셈”이라고 말했다.

이성민 한국방송통신대 교수는 “지금과 같은 구조가 굳어지면 한국은 글로벌 콘텐츠 강국이 아니라, 세계 최대의 콘텐츠 하청기지로 고착될 가능성이 높다”며 “플랫폼 종속을 끊어낼 산업 전략과 정책 설계 없이는 K콘텐츠의 성과가 한국 산업의 자산으로 축적되지 못하는 구조적 한계에 부딪힐 것”이라고 경고했다.