롯데케미칼의 미국 에탄크래커(ECC) 및 에틸렌글리콜 공장 전경.(사진=롯데케미칼)

6일 업계에 따르면 국내 석유화학 업체들은 미국산 셰일가스 부산물인 에탄 도입을 위해 정부에 관련 규제를 마련해 달라고 요구하고 있다. 기업들은 현재 대부분 납사를 원료로 사용하는 나프타분해설비(NCC)를 가동 중이다. 납사는 정유 공정에서 나오는 석유계 원료로 에틸렌과 같은 범용 석유화학 제품 생산에 사용된다.

문제는 납사 가격이 국제유가에 연동돼 공급 가격이 불안정하고 비용이 높아 원가 절감이 쉽지 않다는 점이다. 석유화학 업체들의 수익 지표인 에틸렌 스프레드는 에틸렌에서 납사를 제외한 값으로 손익분기점이 톤(t)당 250~300달러지만, 최근 100달러 후반대로 적자 수준을 유지 중이다.

반면 에탄은 미국 셰일가스 붐 이후 안정적으로 값싸게 공급되고 있다. 미국과 중국, 인도는 에탄을 원료로 사용하는 ECC 설비를 앞다퉈 도입해 원가 경쟁력을 확보한 상태다. 에탄이 항상 납사보다 가격 우위를 점하는 것은 아니지만 업체들은 원료 다변화 측면에서 에탄 도입이 필요하다는 입장이다.

업계 관계자는 “에탄을 원료로 사용하려면 기존 공정의 설비 변경이 필요하긴 하지만 저렴한 에탄을 전략적으로 도입하면 NCC 중심의 원료 구조에서 탈피하고 원가 경쟁력을 강화하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 설명했다.

[이데일리 김일환 기자]

하지만 수입 자체가 쉽지 않은 실정이다. 현행 법령상 에탄의 지위가 불명확하고 관련 인프라 규제도 뒷받침되지 않았다. 업계는 에탄이 물성 상 고압가스안전관리법 정의에 부합하는 만큼 빠른 도입을 위해 에탄에 대해 기존 고압가스법 법령을 준용해야 한다고 주장한다.

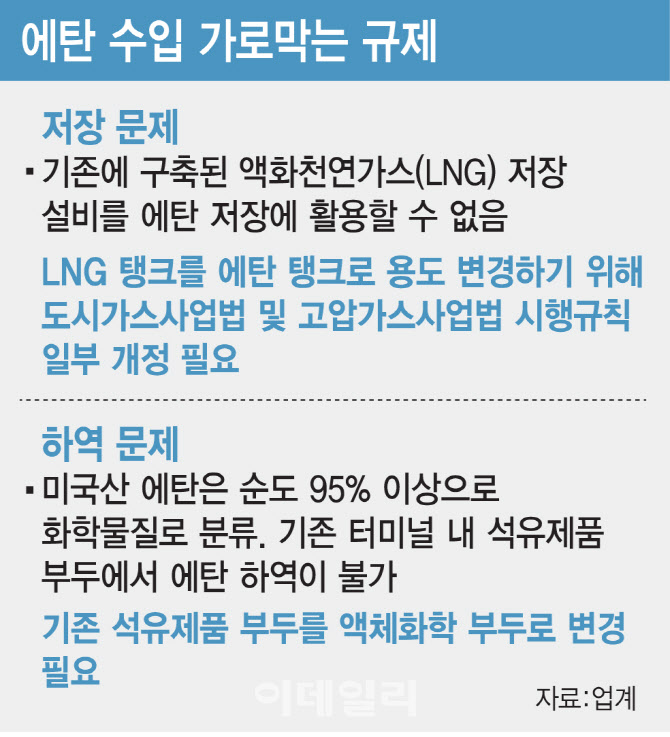

원료 저장 인프라도 발목을 잡는다. 에탄은 액화천연가스(LNG)와 같이 극저온의 액화 상태로 운반돼 기존 LNG 저장탱크에 보관할 수 있다. 하지만 도시가스사업법 시행규칙에는 LNG를 에탄 저장용으로 용도 변경할 수 있는 조항이 없다. 기존 시설을 활용하려 해도 법적 근거가 없어 새로 탱크를 설치해야 하는 상황이다. 이 경우 대규모 추가 투자가 발생하고 공사 기간도 수년이 소요된다.

하역조차 어려운 현실도 있다. 항만기본계획상 ‘석유제품 부두’로 분류된 곳에서는 고순도 에탄을 내릴 수 없다. 순도 95% 이상의 미국산 에탄은 ‘화학물질(HS코드 2901)’로 분류되기 때문이다. 기존 LNG나 오일 터미널을 활용해 에탄을 수입할 수 있도록 해양수산부에서 항만기본계획, 사업계획, 개발실시계획 등의 변경을 신속히 지원해야 한다는 주장이 나오는 배경이다.

국내 규제 미비는 기업들을 해외로 내모는 결과를 낳았다. 롯데케미칼(011170)은 2019년 3조4000억원을 투입해 미국 루이지애나주에 에틸렌 연산 100만t의 초대형 ECC를 건설했다. 해당 공장은 현지 셰일가스에서 추출한 에탄을 원료로 삼아 에틸렌을 생산 중이다.

김지훈 보스턴컨설팅그룹 대표파트너는 “납사 외에 에탄 등의 피드스톡(원자재)을 유연하게 활용할 수 있어야 하나, 국내에는 에탄 수입에 대한 규제가 마련돼 있지 않다”며 “유틸리티 경쟁력을 확보해야만 업체들이 (어려운 시기를) 버틸 수가 있다”고 했다.