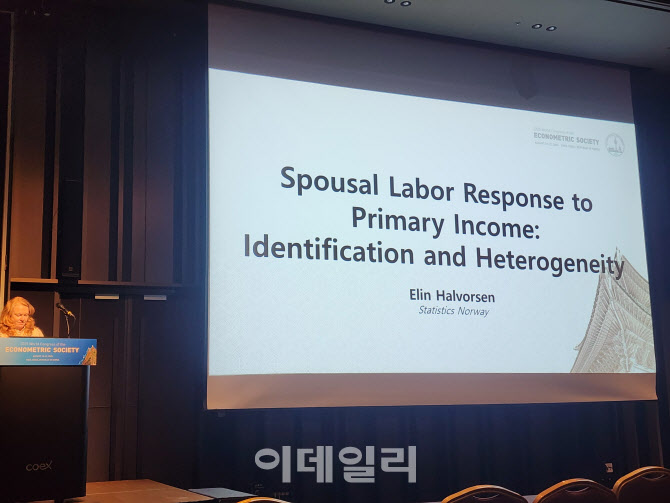

엘린 하버슨 노르웨이 통계청 연구원이 19일 서울 코엑스 세계경자학자대회서 강연을 하고 있다.(사진=이데일리 유준하 기자)

엘린 하버슨 노르웨이 통계청 연구원은 19일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 세계경제학자대회(ESWC 2025) ‘노동시장의 구조적 변화’ 세션 연사로 나서 “소득 충격을 받은 맞벌이 가구를 지원할 때 정부가 소득별로 타겟팅할 필요가 있다”고 강조했다.

해당 연구는 하버슨 연구원 외에도 장용성 한국은행 금통위원과 마리오스 카라바버우니스 미국 리치먼드 연방준비은행 연구원이 참여했다. 엘린 연구원은 “맞벌이 부부라면 누구나 배우자의 소득이 줄어들 때 경제활동을 늘릴 유인이 있다”면서 “배우자의 노동이 맞벌이 가구의 강력한 ‘소득 보험 장치’인 것”이라고 짚었다.

그는 노르웨이 통계청의 자료를 토대로 맞벌이 가구 내 주된 소득자의 소득 충격이 발생할 경우 상대 배우자의 노동참여율이 얼마나 늘어나는지를 조사했다. 그 결과 금융자산이 한달 평균 소득 이하인 부부일 경우 주된 소득자의 소득이 10% 감소할 때 배우자의 노동 참여율은 약 2%포인트 상승했다고 밝혔다.

연구 결과 부부 합산 소득이 낮거나 연령이 어릴수록 배우자의 노동 참여율이 더 크게 오르는 것으로 나타났다. 반면, 6개월치 월급 규모의 금융자산을 보유한 가구의 경우 부부 중 한 사람의 소득 충격이 다른 사람의 노동 참여율 증가로 이어지는 효과가 다소 약했다. 가구의 특성에 따라 소득 충격으로 인한 노동 참여율 반응이 달랐다는 것이다.

엘린 연구원은 정부가 맞벌이 부부에 대한 재정적 지원 정책을 수립할 때에도 이 같은 소득별 차이를 고려해야 한다고 강조했다. 그는 “정부 정책의 핵심은 가계가 배우자의 노동을 소득 안전 장치로 여긴다는 점을 인식하고 이를 훼손하지 않아야 한다”면서 “자칫 보편적 지원은 노동 시장에서의 공급을 훼손시킬 우려가 있다”고 지적했다.

엘린 연구원의 발표 외에도 카나토 나카쿠니 동경대 교수는 기술 발전이 가족의 형태와 여성의 가정·사회활동 시간 할당에 영향을 줬다는 연구 결과를 발표하는 등 활발한 학술 논의를 이어갔다.

한편, 한국에서 최초로 열린 이번 대회에는 전 세계에서 2500여명의 석학 등이 모였으며 코로나 팬데믹(대유행) 시절 비대면 개최 이후 10년 만에 대면으로 진행됐다.