사진=셔터스톡

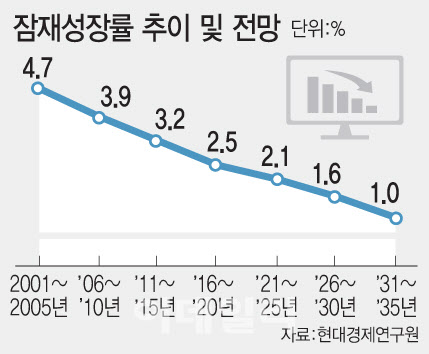

현대경제연구원이 31일 발표한 ‘잠재성장률 3% 달성의 걸림돌과 극복 방안’ 경제주평에 따르면 한국의 잠재성장률은 2001~2005년 4.7%에서 코로나19 위기 이후 2.1% 수준으로 낮아졌다. 잠재성장률은 한 나라의 경제가 보유한 모든 생산요소(노동, 자본, 자원 등)를 최대한 활용해 물가상승 없이 달성할 수 있는 최대 성장률을 의미한다.

최근 잠재성장률은 추가 하락해 2%를 하회했다는 소식도 전해졌다. 이창용 한국은행 총재는 지난 28일 “우리나라 잠재성장률이 2% 밑으로 떨어졌다고 보고 있다”며 “미국같이 큰 나라도 2% 넘는 잠재성장률을 갖고 있는데, 우리나라가 고령화 등을 그대로 받아들이고 성장률이 1%대 아래로 떨어지는 것을 당연시하는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

이처럼 잠재성장률 하락의 주된 원인에는 ‘노동력 급감’이 꼽힌다. 노동의 성장기여도는 2001~2005년 0.2%포인트에서 20년 뒤인 2021~2025년에는 -0.5%포인트로 하락 전환됐다.

현경연은 최근 자본 축적 속도와 예상되는 미래 생산가능인구 수준을 감안할 때, 향후 잠재성장률은 2026~2030년에는 1.6%, 2031~2035년에는 1.0% 수준으로 하락할 것이란 전망이다.

문제는 한국의 경제 위상이 높아지고 있음에도 내부 체력이 뒷받침되지 않는다는 점이다. 한국의 세계 국내총생산(GDP) 순위는 2010년 14위에서 2025년 13위로 올랐고, 1인당 GDP도 비산유국 기준 2010년 15위에서 2024년 13위로 상승했다. 그러나 잠재성장률 급락이 이어질 경우 G7 진입은커녕 순위 자체가 되레 하락할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

(그래픽=문승용 기자)

현경연은 한국의 성장잠재력을 제약하는 대외·대내 요인이 동시에 작동하고 있다고 지적한다.

대외적으로는 글로벌 저성장 기조, 미·중 갈등 심화, 보호무역주의 확산, 트럼프 행정부의 관세 압박, 신흥 공업국들의 추격이 리스크로 꼽힌다. 대내적으로는 자본 축적 정체, 노동력 부족, 정부 재정여력 제약, 미래 신성장 동력 육성 지연, 비효율적 시장 환경 등이 성장 발목을 잡고 있다.

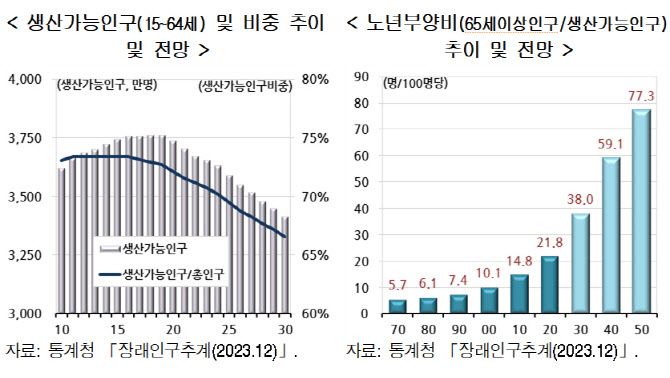

특히, 인구구조 악화가 한국 경제의 아킬레스건으로 떠오르고 있다. 한국의 총인구 대비 생산가능인구(15~64세) 비중은 2012년 73.4%에서 2030년 66.6%, 2040년 58.0%, 2050년에는 51.9%로 급감할 전망이다.

노령인구도 급증하면서 사회의 부양 부담이 높아지는 점도 한국 경제의 성장 동력을 약화시킨다. 한국의 노령인구는 지속적으로 증가해 2025년 사상 최초로 1000만명을 상회할 것으로 보인다. 이에 따라 노년부양비는 2020년 생산가능인구 100명당 21.8명에서 2030년 38.0명, 2050년 77.3명으로 급등할 것으로 예상된다.

정부도 잠재성장률 제고를 최우선 과제로 삼고 대응 전략을 마련 중이다. 최근 이재명 정부는 인공지능(AI)과 초혁신산업을 앞세워, 하락세인 잠재성장률을 다시 3% 수준으로 끌어올리겠다는 방침이다.

이 총재는 “잠재성장률이 떨어지는 걸 막기 위해선 구조조정이 필요하다”며 “일례로 외국인 노동자를 어떻게 활용할지 등을 열어둬야 잠재성장률을 높일 수 있다”고 말하기도 했다.

보고서는 한국이 다시 ‘한강의 기적’을 일으키기 위해서는 구조적 제약을 동시에 풀어야 한다고 강조한다. 주원 현대연 경제연구실장은 “글로벌 저성장, 미·중 갈등, 신흥국 추격 등 대외 충격에 대응하면서도 국내에서는 노동력 확충과 자본 축적, 생산성 혁신을 병행해야 한다”며 “특히 AI·신산업 등 미래 성장동력 확보와 규제 혁신을 통한 시장 효율성 제고가 시급하다”고 말했다.

사진=현대경제연구원