(왼쪽부터)홍주은·이우진 빙글 공동대표 (사진 = 빙글)

◇ 비효율적 빈티지 판매 공정 자동화…“등록 시간 5분에서 3초로”

빈티지 의류는 재고가 한 벌씩 흩어져 있고, 하루 수백 벌을 올리는 셀러에게 사이즈·소재·설명까지 꼼꼼히 입력하라는 요구는 현실적이지 않다. 빙글의 AI 솔루션은 자체 알고리즘을 통해 상품 이미지를 해석해 사이즈·색상·소재·카테고리를 자동으로 채워 넣고, 태그에서 브랜드·소재 정보를 읽어 기본 설명을 보강한다.

셀러는 핵심 확인만 거치면 곧바로 등록을 끝낼 수 있어 한 벌당 5분 걸리던 작업이 30초 안팎으로 줄고, 인건비 기준 1000원 이상이던 등록비용은 200원대까지 내려간다. 매일 수천 벌을 올리는 현장에선 이 차이가 운영 전체를 바꾸고 있다.

초기에는 회의적인 목소리도 있었다. “수수료 장사 아니냐”는 반응과 함께 입점을 망설이는 셀러가 적지 않았지만, 빙글이 해당 셀러의 상품을 직접 정리해 올리고 실제 주문을 만들어보이자 분위기가 달라졌다. 하루 수십만원 넘는 주문이 플랫폼을 통해 발생한 뒤 “오늘 매출은 빙글 덕분”이라는 입소문이 돌았고, 이후 지인 추천을 타고 셀러풀은 빠르게 넓어졌다.

이 대표는 “동묘·해외 수입 라인을 오래 다뤄온 30~50대 사업자들이 특히 빠르게 적응했는데”며 “줄자와 엑셀·간이 촬영 장비로 버텨오던 기존 공정의 한계를 자동화가 대신해줬기 때문”이라고 말한다. 가품 리스크에 대해서는 외부 검수 리소스를 적극 연결하고, 의심 사례가 보이면 판매자 단위로 재점검해 계약을 종료하는 등 보수적으로 관리한다.

◇빈티지 의류에 맞는 정보·추천 알고리즘 이식

중고거래 플랫폼에서는 소비자들도 기존 패션 시장에서 적용되던 것과는 다른 정보를 필요로 한다. 당근마켓이나 번개장터와 같은 기존 중고 거래 플랫폼들에도 옷은 거래되지만, 사이즈나 코디 정보는 부족하다. 예쁜 물건은 넘치지만, ‘팔리는 방식’이 거칠었던 빈티지 시장에서 패션몰 수준의 문법을 중고 거래에 이식하겠다는 것이 빙글의 목표다.

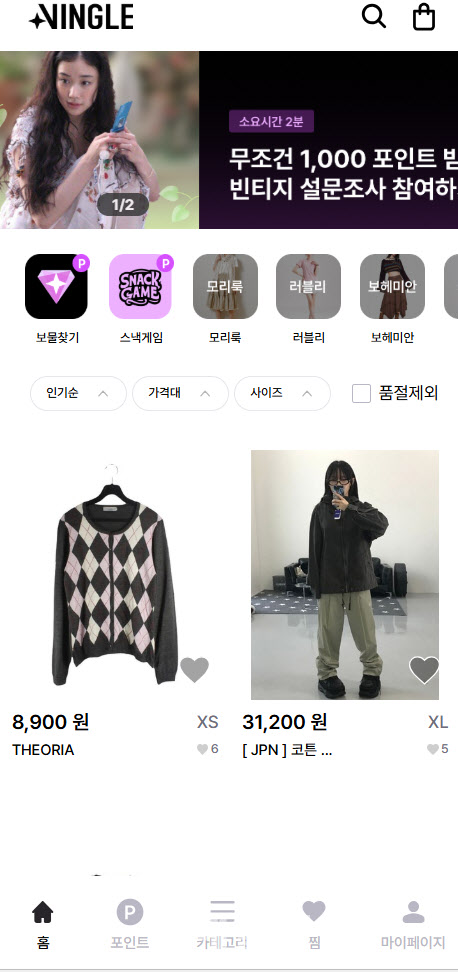

빙글 웹페이지 갈무리

이 대표는 “빈티지 시장에서는 의류라는 카테고리가 요구하는 문법, 즉 정확한 사이즈, 착장 기준의 사진·설명이 부족하고, 패션 플랫픔들이 제공하는 코디 맥락, 유사 콘텐츠의 추천도 없는 실정”이라며 “무신사에서 옷을 살 때처럼 빈티지에서도 그만한 경험을 제공해야 한다”고 말했다.