[이데일리 김영환 기자]서울 영등포구 신길동의 골목길 어귀. 1987년부터 한 자리에서 묵묵히 셔터를 눌러온 민주스튜디오가 있다. 좁은 문을 밀고 들어서자 4평 남짓한 작은 사진관이 펼쳐졌다. 벽면에는 신혼부부의 큰 사진이 걸려 있었고 한쪽에는 마라톤 메달이 주렁주렁 매달려 있었다.

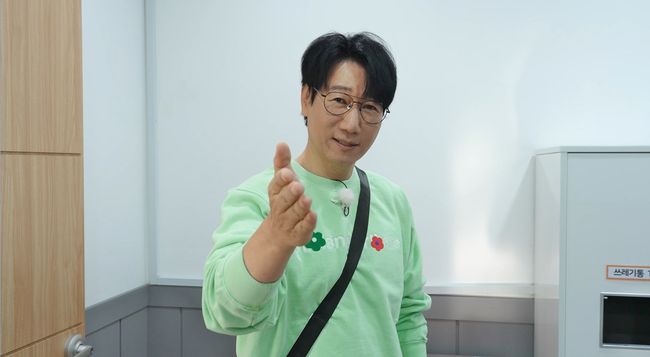

김용균 사진사(사진=김영환 기자)

“풀코스를 17번 뛰었죠.” 이 사진관의 주인인 김용균 사진사가 훈장처럼 마라톤 메달을 들었다. 그는 “갑자기 하면 다친다. 계속 해야 안 다친다”며 40년 가까이 해온 봉사의 비결을 ‘꾸준함’에서 찾았다.

김 사진사의 봉사 시작점은 1989년, 한 예식장에서였다. 촬영 의뢰를 받고 찾아간 결혼식장에 장애인 부부가 혼례를 앞두고 있었다. 휠체어를 탄 신랑과 목발을 짚은 신부…. 김 사진사의 카메라가 결혼식을 담기 위해 조리개를 깜박거리는 동안 그의 눈도 깜빡였다.

“두 분 다 부모님이 안 계시는 거예요. 신랑이 울고, 눈물 닦고, 또 신부도 멈춰서서 울고… 거기에서 감동 받아 ‘이걸 돈을 받겠나’ 싶더라고요. 그래서 무료로 촬영을 해 드렸어요.”

그날의 장면은 ‘한 번의 선행’으로 끝나지 않았다. 지인 집에 놀러 갔다가 장애인 단체 관계자들을 만나면서 김 사진사의 봉사는 생활이 됐다. 그는 “저도 가입시켜 주면 봉사하겠다”고 먼저 손을 내밀었다. 이후 단체 행사마다 사진을 맡았다. “사장님은 사진 전문가니까 행사 촬영 전반을 해주면 좋겠다”는 요청에 그는 “돈 생각은 절대 하지 말라”며 “가깝고 멀고 상관없이 불러만 달라”고 말했다.

김 사진사는 그렇게 중국에까지 다녀왔다. 중국과 한국의 장애인 미혼 남녀가 교류하는 맞선 행사 촬영을 위해 비행기를 탔다. 뚝섬 고수부지와 한강시민공원, 보라매공원 등지에서 열린 장애인 합동결혼식 촬영을 그는 도맡아왔다.

사진 봉사 뿐이 아니었다. 그는 새마을지도자협의회 지역 회장을 맡아 앞서서 동네에 활기를 불어넣었다. 1977년 스무 살에 하동에서 상경해 자리 잡은 신길동에서 40년 가까이 운영해온 것은 사진관 뿐 아니라 지역 봉사였다.

지역 주민들은 “이 사장님이 동네 봉사활동을 얼마나 많이 하는데요, 그래서 고마워서 찾아오게 된다”고 입을 모았다. 김 사진사는 그 한마디가 “감정이 가장 크게 올라오는 순간”이라고 돌아봤다.

김 사진사가 말한 ‘생존의 비결’은 기술이나 가격이 아니라 사람을 향한 마음이었다. 이 골목에서 사진관을 40년 가까이 유지해온 비결로 그는 “봉사”를 꼽았다. 그는 “이 지역에서 꾸준히 봉사해온 덕에 더 좋은 사진관, 더 실력 있는 사진관을 제치고 찾아주신다”고 웃었다.

단골의 시간은 세대를 건너서도 돌아왔다. 민주스튜디오 옆에는 영등포여자고등학교가 있다. 이 학교를 졸업해 인천으로, 평택으로 이주한 30년 전 여고생들이 결혼해 아이를 안고 증명사진을 찍으러 오기도 했다. 김 사진사는 “좋은 추억을 갖고 있어서 좋다”고 말했다.

김용균 사진사(사진=김영환 기자)

김 사진사는 “사진관을 이전할 정도는 안 되고 접고 다른 걸 해야겠지만 촬영이 들어오면 계속할 예정”이라며 “스튜디오가 없어진다고 해도 봉사를 그만 둘 마음은 없다”고 단언했다.

김 사진사가 38년을 버틴 이유는 장비도, 입지도 아니었다. 그는 사진관이 사라져 가는 시대에서 누구보다 오래 버틸 수 있는 길을 스스로 만들었다. 1989년 예식장에서 ‘돈을 받겠나’ 싶어 무료로 셔터를 눌렀던 마음이, 동네에서 가장 작은 사진관을 가장 오래 버티게 했다.

“봉사를 밑바탕으로 해서 이때까지 살아왔기 때문에… 이게 생존 전략이 됐구나 싶기도 한다.” 담담히 말하는 그의 모습에 고개가 절로 숙여졌다.