김윤덕 국토교통부 장관(왼쪽)과 오세훈 서울시장이 지난 13일 서울 중구 달개비에서 오찬회동을 마친 뒤 취재진과 질의응답하고 있다. (사진=연합뉴스)

이른바 ‘인허가 병목 현상’은 정비사업의 지연을 초래하는 이유 중 하나로 꼽힌다. 정비사업 인허가는 광역자치단체와 기초단체가 권한을 나눠서 가지고 있는데 광역자치단체장이 기본계획을 수립하고 정비사업을 지정한다. 기초단체가 사업시행인가와 관리처분인가 권한을 가지고 있지만 용적률 완화 등 주요 변경 사항은 ‘도시계획위원회(도계위)’의 심의를 반드시 받아야 한다. 서울을 기준으로 시가 25개 자치구에 대한 모든 정비구역 지정 및 도계위 심의를 받아야 하니 이른바 ‘병목 현상’이 발생할 수밖에 없는 구조라는 것이다.

여권은 도시 및 주거환경정비법의 개정을 추진할 것으로 보인다. 민주당 주택시장안정화 태스크포스(TF) 역시 이 같은 병목현상을 해결할 방법을 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 서울과 달리 경기도의 경우 기초자치단체장이 정비사업 관련 인허가권을 가지고 있어 신속하게 진행되는 반면 서울은 광역자치단체 심의에 막혀 속도를 붙이지 못한다는 것이다.

이 같은 주장에 대해 전문가들은 난개발이 될 가능성이 있다고 지적하고 있다. 자치구가 경쟁적으로 정비사업에 속도를 내다보면 자치구 간 불균형과 인프라 부족 등 난개발이 속출할 수 있다는 것이다. 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “정비사업에 속도를 낼 수는 있겠지만 도시 전체적인 균형 발전보다는 개별적인 ‘각자도생’ 정비사업, 난개발이 될 가능성이 크다”며 “지역 민원에 크게 휘둘릴 위험성도 있다”고 지적했다.

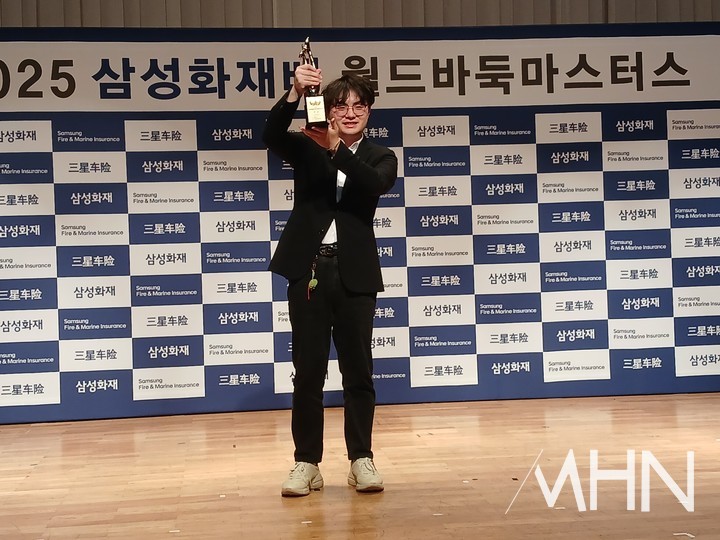

서울시 역시 이러한 이유로 인허가권 이관에 난색을 표하고 있다. 오세훈 서울시장은 지난 13일 “자치구에 인허가권이 이양되면 시장에 상당한 혼란이 발생할 수 있다”며 “이주부터 착공, 준공까지 시기 조절이 체계적으로 이뤄지지 않는다면 전세대란 등 여러 우려점이 있다”고 꼬집었다. 민선 구청장의 특성상 이해관계로 인해 지역 압력을 받게 된다면 사업을 빠르게 추진할 수밖에 없고 25개 자치구가 모두 서두르다 보면 전세대란 등 여러 부작용이 발생할 수 있다는 것이다.

게다가 ‘서울’이라는 하나의 생활권에서 구역지정 권한 이양 자체가 혼란을 발생할 수 있다는 우려도 제기된다. 오 시장은 지난달 31일 채널A와의 인터뷰에서 “일부에서는 구청으로 내려주면 빠르다고 그러는데 서울은 동일 생활권”이라며 “도로도 공통이고 상하수도도 공통인데 자치구별로 따로따로 하게 되면 오히려 엇박자가 난다”고 말한 바 있다.