KAIST는 라영식 물리학과 교수 연구팀이 빛을 이용해 연산하는 양자컴퓨터의 내부에서 일어나는 다중 광학모드 양자연산의 특성을 빠르고 정확하게 파악할 수 있는 ‘양자연산 토모그래피(Quantum Process Tomography)’ 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

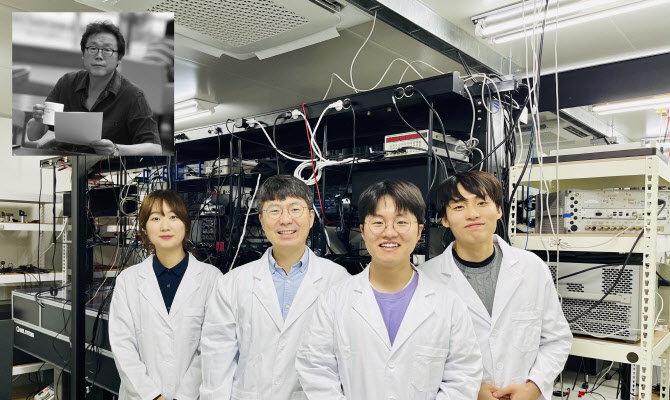

라영식 교수(아래 왼쪽에서 두 번째)와 김명식 임페리얼컬리지 런던대 교수(왼쪽 위)를 비롯한 연구진.(사진=KAIST)

양자컴퓨터가 기존 컴퓨터보다 성능을 내려면 동시에 조작할 수 있는 양자 단위의 수가 많아야 한다. 하지만 큐빗이나 광학 모드의 수가 늘어날수록 토모그래피에 필요한 작업량이 기하급수적으로 증가해 기존 기술로는 5개 이상의 광학 모드를 분석하는 것조차 어려웠다.

연구팀은 이번 기술로 양자연산 내부에서 무슨 일이 일어나는지 CT 촬영하듯 명확하게 그려낼 수 있게 됐다.

양자컴퓨터 안에서는 여러 개의 빛 신호가 서로 영향을 주며 복잡하게 얽혀 움직인다. 연구팀은 비선형 광학 과정을 정밀하게 기술하는 새로운 수학적 표현을 도입했다.

빛이 서로 영향을 주고받으며 변하는 복잡한 양자 상태를 빛이 얼마나 증폭되고 어떻게 변했는지에 대한‘증폭 행렬’과 외부 환경 때문에 생긴 잡음이나 손실이 얼마나 섞였는지에 대한‘잡음 행렬’이라는 두 가지 도구를 이용했다.

이 방식은 빛이 본래 가진 양자특성 변화(이상적인 변화)와 현실 세계에서 피할 수 없는 잡음(비이상적인 변화)을 각각 따로, 동시에 정확하게 볼 수 있는 ‘양자 상태 지도’를 만든 것으로 실제 양자컴퓨터의 동작을 더 현실적으로 규명할 수 있다.

연구팀은 양자연산이 어떻게 작동하는지 알아내기 위해 여러 종류의 ‘빛 신호(양자상태)’를 입력하고, 그 결과가 어떻게 바뀌었는지 하나하나 정밀하게 관찰했다. 모은 데이터는 통계 기법(최대우도추정)을 이용해 ‘실제로 내부에서 어떤 연산이 일어났는지’를 역으로 추적했다.

그 결과, 필요한 계산량을 줄여 16개의 광학 모드(빛 신호)가 서로 얽혀 작동하는 대규모 양자연산을 실험적으로 규명했다.

라영식 교수는 “양자컴퓨팅의 필수 기반기술인 양자연산 토모그래피의 효율을 높였다”며 “향후 양자컴퓨팅·양자통신·양자센싱 등 다양한 양자기술의 확장성과 신뢰성을 높이는 데 기여할 것”이라고 말했다.

연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’에 지난 11일 온라인판으로 출판됐다.